Agosto 1943, costa albanese: nella calura pomeridiana una bava di vento, a tratti, rigonfiava il

tricolore e un paio di camicie grigioverde stese ad asciugare. Qualche soldato dormiva in canottiera all’ombra degli olivi, qualche altro rammendava la divisa o ingrassava il fucile fuori alla tenda. Era già la quarta estate di guerra, ma nell’accampamento italiano regnava la quiete. Nell’aria torrida e quasi immobile, il silenzio era interrotto solo dal frinire delle cicale e dei grilli. La piccola insenatura si incuneava tra rilievi calcarei punteggiati da alberi deformi, coi rami radenti il suolo e le chiome asimmetriche, bizzarramente sagomate da venti aspri che in inverno sferzavano terra e mare. Lungo la linea dell’orizzonte sfumata dall’afa, tremolava, incerta, la sagoma gobba di un’isola lontana. La baia, era un buon punto d’approdo per piccole imbarcazioni, l’unico lungo quel tratto della costa alta e rocciosa privo di scogli emergenti e riparato dalle correnti. Lì sarebbero potuti sbarcare nemici o contrabbandieri di armi e per questo il comando italiano di Valona vi aveva insediato una guarnigione di una cinquantina di uomini.

L’indolenza o forse la saggezza, degli occupati albanesi, conseguenza di secoli di dominazioni, ognuna peggiore delle precedenti, alleviava il compito degli occupanti. Gli Italiani rappresentavano solo gli ultimi invasori e con loro, come con i loro predecessori, i contadini albanesi convivevano in un stato di pacata belligeranza.Gli uomini trascorrevano il tempo sorbendo bicchieri di cai, carico e aromatico, fumando lentamente la pipa e sgranando rosari, mentre le donne lavoravano nei campi nei loro ampi calzoni legati alle caviglie. Solo di rado gli stessi contadini, in veste di partigiani, si armavano di doppiette da caccia o fucili residuati dell’impero ottomano e si impegnavano in scaramucce contro gli occupanti.

La vita militare non era stata sempre così pacifica per gli Italiani del presidio. Molti erano reduci dalla Croazia dove la guerra era feroce e l’odio degli abitanti indiscriminato. Uomo contro uomo, lo slavo contro lo straniero, il croato contro il serbo, l’ustascia contro il comunista, il cattolico contro l’ortodosso, il cristiano contro il musulmano. Perfino il prete andava a dir messa col fucile sulle spalle. Era difficile restare esseri umani in quelle condizioni, salvaguardare la popolazione civile e considerare i partigiani come soldati nemici senza divisa che difendevano la loro terra. Quale rispetto poteva resistere alla vista del corpo straziato di un compagno impalato secondo l’uso turco e issato sul ciglio di una strada? Rappresaglia, istintiva vendetta, barbarie contro barbarie.

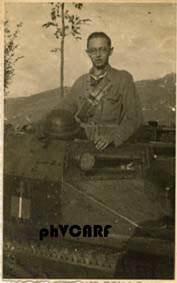

Il tenente Guglielmo Cubellis, classe 1921, aveva perso molte delle sue giovanili illusioni in Croazia. Era uno studente alto e magro, con occhi miopi rimpiccioliti da occhiali spessi come fondi di bottiglia poggiati su orecchie sporgenti. Un documento falso lo aveva destinato alla guerra allontanandolo dai suoi studi universitari. Era nato la vigilia di Natale del 1920 da una famiglia borghese. Come era consuetudine in quell’epoca, la madre aveva partorito in casa,

assistita da una levatrice e da numerose sorelle. Suo padre, forse perché si trattava ormai del terzo figlio, non si affrettò, ma attese l’anno nuovo per dichiaralo all’anagrafe, convinto che in questo modo gli avrebbe rimandato la chiamata militare di un anno.

E fu così che Guglielmo Cubellis di Adelchi, nacque a Napoli il primo gennaio del ’21.

La sua famiglia era di tradizione liberale, suo nonno paterno era stato un studioso anticlericale e ammiratore della politica di Cavour. Adelchi, schiacciato dalla ingombrante personalità del padre, si era scelto una lavoro tutt’altro che intellettuale. Era un imprenditore edile, costruiva case, e poco si interessava alla politica. Per rispetto al padre, più che per intima convinzione, si professava liberale entro le mura domestiche. Perciò aveva ‘dimenticato’ di iscriversi al fascio. Non era un antifascista, ma un non fascista.

Guglielmo e i suoi fratelli erano cresciuti come tutti i ragazzi di quell’epoca, dapprima figli della lupa, quindi balilla, poi avanguardisti, senza enfasi, ma senza rifiuti. Serafino, il maggiore, era partito volontario per l’Africa, nel ’36 convinto di conquistare nuove terre e di portare civiltà alle ragazze dalla faccia d’ebano. I cinegiornali e la stampa esaltavano i successi del regime, infervoravano gli animi dei giovani e minavano lo scetticismo degli anziani. L’Abissinia si aggiungeva alla Libia e all’Eritrea. L’Italia aveva riconquistato il suo impero seguendo le orme di Roma. Sull’onda del patriottismo dilagante, Guglielmo si era iscritto ad un nuovo corso di laurea in Scienze Coloniali, istituito dall’Istituto Universitario Orientale di Napoli, per formare i funzionari dell’impero d’oltremare. Ma la sua esperienza universitaria durò poco: dopo un anno ricevette una cartolina che con linguaggio burocratico intimava: “La S. V. è pregata di presentarsi al distretto militare per l’arruolamento volontario entro tre giorni dal ricevimento della presente. Alla scadenza del termine fissato, nel caso di mancata ottemperanza, vi sarà tradotta dai carabinieri”.

Mussolini era sicuro che la guerra sarebbe stata un lampo e che pochi giovani volontari gettati sul tavolo delle trattative avrebbero valso all’Italia vantaggi territoriali e di immagine. Già vedeva i cinegiornali celebrare l’entusiasmo dei ragazzi del ’21, diciottenni come i ragazzi del ’99 della prima guerra mondiale.

E così Guglielmo partì per il Friuli, con una fascia recante le iniziali V. U. sul braccio, insieme agli altri “Volontari Universitari del ’21”, molto prima di quanto sarebbe avvenuto ai suoi coetanei anagraficamente nati nel 1920. Al corso allievi ufficiali, fu assegnato alla 33ema brigata di fanteria motorizzata, ma scoprì ben presto di essere inadeguato come carrista. Gli M13 in dotazione infatti erano pochi e poco di più che delle Topolino Fiat blindate. Entrarci per lui che aveva gambe da

trampoliere, era un tormento. Era anche miope come una talpa e non riusciva a distinguere alcuna cosa attraverso la stretta fenditura nella lamiera, unico sguardo verso l’esterno. Avanzava perciò alla cieca. “Bravo soldato, tu getti il cuore oltre l’ostacolo – fu l’encomio del colonnello durante un’esercitazione – ma così mi distruggi il carro!”.

Di tutto si rideva, al corso allievi ufficiali, e si marciava intonando: “Noi siamo i volontari del ’21, di fregatur ne abbiamo avuta una, siamo carristi e il carro non lo abbiamo, e la decade col cazzo la vediamo!”.

Quando però i giovani ufficiali furono destinati ai diversi fronti di guerra, la farsa si trasformò in tragedia. Al sottotenente carrista Cubellis toccò in sorte la Croazia e, una volta in zona di operazione gli fu assegnato il compito di precedere in avanscoperta le colonne dei blindati.

Alla guida di una motocicletta, esposto per primo ai tiri dei partigiani, avanzava distaccato dal gruppo, ma lontano dal controllo diretto dei superiori. Perciò quell’ incarico che gli garantiva una certa libertà lo soddisfaceva nonostante il rischio.

L’inverno era duro sul fronte balcanico, con i pesanti pastrani che riscaldavano poco e gli stivali che lasciavano filtrare l’acqua. L’assillo maggiore era dato dai pidocchi. Per sopportarli i soldati seppellivano le maglie e i mutandoni di lana nella neve che paralizzava i parassiti. Quando gli uomini indossavano gli indumenti gelati, potevano godere di qualche ora di tregua dal prurito e magari riuscire ad addormentarsi. Il freddo pungente era di gran lunga più tollerabile dei pidocchi, poiché ad esso il rimedio era la grappa, in mancanza di essa l’alcol per le medicazioni diluito col la neve.

Per i soldati i piedi piagati dalle pezze, il rancio freddo nelle gavette sporche e il pane duro superavano la paura di saltare su una mina o di essere ammazzati dal fuoco di un cecchino. Nonostante i tanti disagi e le tante privazioni si trovava, però, sempre un compagno pronto a condividere l’ultima sigaretta del pacchetto o una galletta, a trasportare un obice ad un commilitone stremato, a scambiare un turno di guardia. Chi assumeva un servizio al posto di un amico, accettava anche di poter morire al suo posto. Dai tempi delle Termopili, la patria per cui ogni soldato combatte veramente è il compagno che gli marcia affianco, quello con cui ha condiviso l’ultimo goccio di grappa e una sigaretta. Gli uomini partivano per la guerra perchè ci credevano o perché vi erano costretti e in guerra conoscevano la paura della morte e l’orrore della carne giovane dilaniata, che è peggio della morte stessa. Eppure il male provocato dai nemici era previsto e in qualche modo, tollerabile, incomprensibile e quindi inaccettabile era il male derivante dagli ordini impartiti per puro esercizio di potere o per ottusità da coloro che indossavano la stessa divisa. In guerra l’uomo dà il peggio di sé, ma inspiegabilmente anche il meglio.

Un giorno, vicina la Pasqua, fu impartito agli uomini l’ordine di scortare un convoglio. Quando gli ufficiali incaricati del servizio studiarono il percorso indicato dal comando sulle mappe, si accorsero che bisognava attraversare una stretta gola. Era evidente che i partigiani avrebbero approfittato di quel trasferimento per tendere un’imboscata dall’esito scontato. Il convoglio sarebbe stato un facile bersaglio ed ogni tentativo di difesa, inutile. Gli alti ufficiali del comando furono sordi ad ogni protesta e ad ogni proposta di percorsi alternativi: per loro il convoglio doveva seguire la via più breve ed evitare qualsiasi deviazione. Gli ufficiali comandati della missione protestarono che il costo umano sarebbe stato altissimo. E se il sangue non contava, insistettero che i mezzi sarebbero potuti cadere in mano nemica. Tutti i ragionamenti furono inutili e alla fine, riluttanti, eseguirono gli ordini.

Gli uomini del convoglio partirono con la consapevolezza di andare incontro ad un massacro. I soldati interrogavano gli ufficiali comandati, capitano e due sottotenenti, e questi evitavano le domande e gli sguardi dei loro sottoposti, sentendosi al tempo stesso vittime e carnefici.

Una camionetta precedeva la colonna.

Il convoglio di mezzi carichi di carri armati e armamenti pesanti avanzava tra i camion telati dei soldati. La quiete irreale della gelida alba si protrasse per ore, solo rumori meccanici rompevano il pesante silenzio degli uomini che aspettavano l’attacco dei partigiani. Si lasciavano sballottare, coi fucili tra le ginocchia e gli elmetti calcati sulla fronte, qualcuno con gli occhi bassi, qualcuno con gli occhi fissi alle montagne. Una volta giunti alla gola fra i monti, udirono il primo colpo di fucile. Rapidi presero posizione e, facendosi scudo coi mezzi, risposero al fuoco nemico. Pochi cecchini nascosti dietro le rocce, sparavano con mira precisa, favoriti dalla posizione, consapevoli che il tempo e il freddo avrebbero giocato a loro favore. La notte calò e i soldati al buio si rifocillarono con scatolette di carne gelate e si scaldarono con la grappa, rimanendo all’erta. Tutti bestemmiavano e qualcuno gridò: “Avete gridato viva il Duce, avete voluto la guerra e adesso prendetela in culo!”. Gli ufficiali non persero l’occasione per stuzzicare il cappellano: “Li senti, li senti cappellano, gli uomini che sacramentano? E tu non dici niente?”. “Lasciateli bestemmiare, lasciateli bestemmiare, hanno ragione!”, grugnì il prete.

La mattina seguente gli Italiani stremati erano di nuovo bersaglio dei cecchini. Fu chiaro che, a costo di un bagno di sangue, la situazione doveva essere sbloccata: non si poteva morire di freddo rintanati sotto i camion come topi. Fu dato l’ordine di mettere in moto i motori, si cominciò a sparare dalle mitragliatrici montate sui mezzi. La tensione sostituì nell’animo dei soldati l’angoscia patita durante la lunga notte sotto assedio. I partigiani rimanevano invisibili, gli Italiani rispondevano al fuoco senza poter mirare a bersagli umani, accontentandosi di puntare nelle direzioni dalle quali partivano i colpi nemici. Molti furono feriti, troppi caddero e rimasero immobili. Non ci fu il tempo di recuperarli e negli occhi degli uomini si fissò per sempre l’immagine di quelle sagome scure abbandonate sulla neve.

Finalmente la gola si aprì in un’ampia vallata e il convoglio italiano non fu più sotto tiro. Solo allora il sottotenente Cubellis si accorse che un liquido caldo e denso gli bagnava la mano. La manica del pastrano era intrisa di sangue e larghe gocce ancora scorrevano lungo le dita. Tentò di piegare il braccio, ma un intenso dolore al gomito glielo impedì. Si recò alla tenda ospedale dove il capitano medico tagliò la manica e lavò il braccio per scoprire il foro della pallottola che aveva trapassato il gomito destro. Infine, con lo spirito pesante da soldato, commento: “Che culo rotto, per te la guerra è finita, te ne torni a Napoli a mangiar maccheroni!”.

Poi, da medico, aggiunse: “Qui finisce che devo amputare. È difficile salvare il braccio. Provo a pulire la ferita. Devo evitare l’infezione. Sarà molto doloroso, te la senti?”.

Cubellis non temeva la morte, ma un’amputazione sì. La sola idea di un’amputazione lo atterriva. Ne aveva visti tanti negli ospedali da campo di giovani corpi straziati dalle seghe dei chirurghi, perciò non esitò: “Capitano dammi la grappa e poi fai tutto quello che vuoi, ma salvami il braccio”. Lo stordirono con un po’ d’etere, poi i ferri del chirurgo roventi entrarono nel foro della pallottola, ruotarono nella ferita, il dolore divenne insopportabile e finalmente il ferito svenne.

Si risvegliò fasciato ed adagiato su una lettiga, pronto per essere trasferito. Prima di essere ricoverato all’ospedale militare di Sebenico, fu rasato, spidocchiato e lavato.

Nel governatorato di Spalato ogni pietra ricordava Venezia e i nomi dei quartieri suonavano italiani. La stanza d’ospedale era piccola e nitida, con le pareti verniciate fino a mezza altezza di un verde pallido, due letti e un tavolino smaltati di bianco. La finestra si apriva sul mare, come a Napoli. Il compagno di stanza aveva una gamba ingessata e gli prestava la mano destra per mangiare e per scrivere. In compenso si lasciava scarrozzare sulla sedia a rotelle quando, evadendo la sorveglianza delle infermiere, se ne andavano di sera a sbronzarsi di grappa o a cercar donne.

I comandi militari provvedevano a trasferire nelle zone occupate delle prostitute, accompagnarsi a donne locali non era consentito. La prostituzione con i soldati in tempo di guerra era un mestiere diverso da quello abituale con i civili. Gli uomini erano tutti giovani e sani, almeno nello spirito. I rapporti raramente erano brutali e più spesso qualcosa che rassomigliava all’amore si instaurava fra le donne ed i soldati. Dopo il sesso, gli uomini raccontavano delle proprie madri, delle fidanzate lontane, regalavano scatolette di carne e condividevano una sigaretta.

Nel bordello molte prostitute erano friulane, contadine dalle braccia tornite e dai fianchi larghi. Teresa, forte e prosperosa, era alta almeno un palmo più di Guglielmo. Tutte le sere lo aspettava e lo aiutava a spogliarsi. Era paziente e mentre facevano l’amore, poneva ogni cura perché il braccio non procurasse dolore. Lo rivestiva, lo pettinava e ascoltava i suoi racconti. Il giovane amante le parlava di Napoli, delle donne dai vestiti scollati di seta, dei teatri, dei tram, della madre e della sua cucina. Il cibo, in quel tempo di tessere e di razionamenti, era l’oggetto di maggior desiderio. Ancora meglio che in tempo di pace, condividere un piatto di pasta avvicinava più di molte parole. Teresa comprò i pomodori e un po’ di carne e riprodusse quel magnifico intingolo che a Napoli chiamano ragù e che Guglielmo ricordava con nostalgia nei suoi racconti. Da allora il bordello divenne una vera casa per il giovane ufficiale che si fermava volentieri a mangiare con le signorine. Rideva di Teresa, che gli arrotolava gli spaghetti aiutandosi col cucchiaio, si lasciava imboccare, beveva il suo caffè e prima di andar via, la pagava per l’amore ricevuto. I soldi erano offerti con ritegno, quasi si trattasse di quelli che un marito passa alla moglie per le spese casalinghe. Non si può dire che Guglielmo amasse Teresa, ma la rispettava. Anni dopo l’avrebbe ricordata con nostalgia e avrebbe detto, provocando lo sdegno delle persone dabbene, che le donne più oneste si trovano nei bordelli.

Quando il pericolo di infezioni sembrò scongiurato e si poté cominciare a mobilizzare il braccio, Guglielmo fu rimpatriato. Ritrovò la sua città profondamente segnata dalla guerra. Coloro che non erano mai partiti si erano abituati alle sirene della contraerea, alle case sventrate, alla mancanza d’acqua e di mezzi di trasporto, alla borsa nera. Uno alla volta avevano appreso i nomi di chi non avrebbe fatto ritorno dal fronte e di chi non sarebbe più uscito da un ricovero improvvisato centrato dalle bombe. E uno alla volta li avevano dimenticati. Prima della guerra nessuno avrebbe immaginato che la vita di una città fosse compatibile con tante privazioni, ma i problemi si erano accumulati giorno dopo giorno, lasciando alla gente il tempo di farci l’abitudine e come sempre, e nonostante tutto, si andava avanti. Per chi invece si era allontanato all’inizio del conflitto, le ferite inferte alla città e ai suoi abitanti apparivano tutte insieme con drammatica evidenza.

Marietta, sua madre, fu felice di vederlo: lo abbracciò e poi corse nella camera da letto. Sul comò

troneggiava un santo col bambino in braccio ed un giglio in mano. La statua ornata alla base di piccoli fiori di perline, era protetta da una campana di vetro. Dopo essersi segnata con devozione, accese un lumino e singhiozzò: “Figlio caro, Sant’Antonio mi ha fatto la grazia. Ti hanno ferito!”.

“Perché adesso i santi si sono alleati coi partigiani? Avessi pregato per sbaglio un santo croato?”.

“Scomunicato non bestemmiare! Sono state le mie preghiere a farti tornare a casa!”.

Guglielmo continuò a deridere sua madre e i suoi rapporti confidenziali con i santi, ma un’onda di tenerezza lo assalì e l’abbracciò affettuosamente.

Per una donna rimasta sola in una città sconvolta dai bombardamenti, con il figlio maggiore prigioniero in India e gli altri due al fronte, una pallottola in un braccio era una intercessione del Santo e non lo si poteva negare. Ai santi, alle madonne, alle anime del purgatorio non si poteva chiedere l’impossibile, che la guerra finisse, che tutto tornasse come prima, ma che una ferita grave facesse tornare un figlio dal fronte, certamente sì.

Di mattina Guglielmo si recava al lavoro al distretto da dove gli era facile raccogliere notizie di amici, colleghi, conoscenti, di giovani come lui: qualcuno era morto, qualcuno disperso, qualcuno si era “imboscato” in un corpo militare non combattente. Nessuno gli era così odioso quanto gli imboscati, nemmeno i cecchini iugoslavi, nemmeno i bombardieri inglesi o americani.

“Vigliacchi – si diceva – si nascondono in un ufficio mentre gli altri muoiono al fronte”. Ma un pensiero lo tormentava: “Non sto forse seduto anch’io dietro una scrivania?”. “Sebbene ferito guidava eroicamente gli uomini in battaglia mostrando sereno sprezzo del pericolo” recitava la motivazione per la quale lo avevano decorato. Nonostante questo, adesso si sentiva un imboscato. Doveva ritornare in zona di combattimento. Non per la patria, tanto meno per il fascismo. Doveva farlo per coloro che erano ancora al fronte. La guerra doveva finire per tutti o per nessuno. Così disse alla madre: “Torno dai miei compagni in guerra”.

Marietta protestò: “Ma come ? Tu sei invalido!”.

“Sono un ufficiale e per comandare non ho bisogno di piegare il braccio destro”.

Il miracolo di Sant’Antonio fu così vanificato e non bastarono le preghiere, i rimproveri, la disperazione di sua madre, ad impedirgli di fare formale richiesta di essere ricollocato al fronte.

Questa volta fu destinato in Albania dove fu incaricato di presidiare la baia del Sud. Si trasferì con la sua guarnigione su un lembo di spiaggia adriatica e lì fu dimenticato dal comando, magari, questa volta sì, per intervento divino.

Il primo dei soldati a presentarsi nella sua tenda fu un omaccione sui 35 anni, con la pelle cotta dal sole dei contadini e due mani grandi come vanghe.

Gli si parò davanti e lo apostrofò dicendo: “Don Guglie’ vi ricordate di me?” Ricordarsi di lui? Come avrebbe potuto? Ma il soldato incalzò: “So’ Pasquale, Pasquale Scuncio, di Prata. Vostro compaesano!”.

Il tenente tornò col pensiero a Prata, il paese natale dei suoi genitori ai piedi dei monti del Matese. In quel borgo c’era la casa gentilizia di famiglia, dove si tornava per la villeggiatura estiva da bambini, quando i nonni erano ancora vivi.

“Pasquale, sì mi ricordo! Quello dell’uva!”.

“E certo voi e i vostri fratelli venivate a rubarvi la frutta da me, scusate don Guglie’ lo dico con rispetto. E quella santa di vostra madre poi ci dava i soldi e pure lo zucchero e il caffè che aveva portato da Napoli”.

“Vabbe’ Pasquale e mo’ che vuoi?”, tagliò corto il tenente.

“Don Guglie’, io vi devo fare da attendente!”.

“E io cosa me ne devo fare di un attendente?”.

“Ma come, tutti gli ufficiali hanno l’attendente. Che figura ci fate voi, se non lo tenete?”, rispose Pasquale sinceramente sorpreso di tanta inesperienza da parte di un ufficiale.

“Ma noi stiamo qua sperduti sopra ad una spiaggia!”.

“No, don Guglie’, voi questo sgarbo non me lo dovete fare. Io già l’ho detto agli altri soldati che sono un compaesano e che voi mi avete scelto come attendente”.

Il suo braccio destro era quasi anchilosato per la recente ferita al gomito e un poco di assistenza era utile. Inoltre era evidente che a Pasquale, quella specie di promozione, avrebbe fatto guadagnare reputazione fra i soldati e procurato dei vantaggi. Così il tenente accettò.

Pasquale si rivelò utile non solo per lucidare gli stivali ed ingrassare la pistola, ma anche per testare l’umore dei soldati e per comunicare con loro in maniera indiretta.

Tra i soldati c’erano molti contadini che chiesero al tenente il permesso di coltivare un orto. Chi è legato alla terra, della terra non può fare a meno, neanche se sta in guerra. Gli impegni militari erano pochi e certamente il rancio bisognava di un miglioramento. Non solo le razioni erano scarse, ma spesso arrivavano scatolette avariate che, per disposizione del comando, gli ufficiali erano tenuti a distribuire ai soldati. Questo era odioso ed il tenente aveva escogitato un espediente per giustificare la mancata distribuzione dei viveri andati a male. Aspettava ogni scaramuccia col nemico per lamentare “la perdita, nel noto fatto d’armi, di razioni di viveri”, così la quantità distrutta dai presunti nemici pareggiava quella avariata.

Al tenente spettava occuparsi del miglioramento-rancio. Ci pensò e si convinse che accordare il

permesso ai soldati di coltivare un orto rientrava nei suoi doveri. Ben presto ai margini dell’accampamento si allinearono filari di pomodori e fagioli, cespi di insalata e cavoli. Al di là del campo coltivato si estendeva un antico boschetto di olivi, che forniva legna per scaldarsi e olio. Il rancio migliorò e così il morale dei soldati. La vita militare prese a scorrere tranquilla in quell’angolo dimenticato d’Albania.

Non sempre lo spirito di iniziativa dei soldati, e in particolare quello di Pasquale, incontrava l’approvazione del tenente Cubellis.

Un giorno si presentò un Albanese accompagnato da Pasquale che insistette per essere ricevuto.

Nel suo scarso italiano chiese:

“Io permesso andare Valona. Tu dare?”.

Il tenente meravigliato rispose: “Perché lo chiedi?”.

Pasquale sembrò inquieto e tagliò corto: “Sì sì, il tenente dare permesso, io detto” e si trascinò via l’Albanese.

Il tenente si meravigliò perché il transito dei civili sulla strada costiera era libero e cominciò ad indagare. Si allontanò dall’accampamento e, senza informare nessuno, si avviò a piedi verso la carreggiabile. Giunto in prossimità della strada si appostò nella macchia ed osservò col binocolo quello che accadeva: alcuni soldati avevano istituito un posto di blocco. Vide giungere da nord un contadino con un mulo. L’uomo fu fermato e mandato da Pasquale che comandava la squadra. Dopo un’apparente trattativa, il contadino aprì la borsa, allungò dei soldi e ricevette una tanica di benzina. Non dovette attendere troppo per veder giungere da sud un altro Albanese che trasportava benzina. L’uomo fu bloccato, seguirono discussioni concitate e la tanica di benzina – adesso il tenente Cubellis aveva capito che era quella già venduta al contadino col mulo – venne requisita.

Pasquale aveva istituito una nuova e personalissima tassa ai danni degli Albanesi. I contadini che provenivano da nord venivano spaventati e poi convinti a comprare illegalmente una tanica di benzina. I poveracci, superato il blocco italiano, procedevano verso sud e incontravano un posto di blocco tedesco. Qui un omologo di Pasquale, d’accordo col complice italiano requisiva la tanica. Quando un altro Albanese giungeva da sud, si imbatteva prima nel posto di blocco tedesco, dove gli veniva venduta la tanica di benzina appena sequestrata, poi incappava nel posto di blocco italiano, dove Pasquale, accusandolo di contrabbando, requisiva di nuovo la tanica. Lo stesso copione si ripeteva molte volte al giorno e una sola tanica di benzina, pendolando da un posto di blocco all’altro, passando dalle mani di Pasquale Scuncio a quelle dell’alleato, integrava il soldo della truppa e alleggeriva le borse dei civili.

Se il tenente Cubellis avesse colto in fragrante quei soldati, avrebbe dovuto punirli molto severamente. Perciò preferì allontanarsi, non visto. Quella sera, mentre Pasquale gli lucidava gli stivali, ebbe modo di fargli intendere che sarebbe stato meglio interrompere ogni “commercio” di combustibili coi civili. L’attendente capì e non ci fu bisogno di tornare sulla questione.

La guerra per l’Italia volgeva al peggio. La scarsezza di mezzi si faceva drammatica e il comando escogitava espedienti sconcertanti. Un giorno giunse all’accampamento una cassa, la scritta sulla bolla di accompagnamento indicava “mortai”. Il tenente ordinò a quattro soldati di scaricarla dal camion che l’aveva trasportata.

“Ma è leggera!”, gridarono gli uomini nel sollevarla.

“Come possono essere leggeri dei mortai? Portateli qui!”, ordinò Cubellis.

Sollevato il coperchio del cassone, videro dei tubi, apparentemente mortai, ma non per lucentezza. Ne presero uno e fu chiaro che si trattava di cartone dipinto.

“Qui parla Cubellis, segnalo un errore – comunicò il tenente – ci hanno consegnato tubi di cartone invece di mortai”. Il marconista vide dipingersi lo sconcerto sul volto dell’ufficiale, che arrossì e urlò: “Ma che figura ci faccio?”. Sbatté il ricevitore della radio e uscì. I tubi rimasero nella cassa che fu dimenticata vicino alle latrine.

Non ne fece parola con i suoi subordinati, ma i soldati capirono il ridicolo espediente suggerito dal comando, circondare il campo coi tubi di cartone, sperando che intimorissero i nemici. I più

giovani se la ridevano definendosi “guappi di cartone”, i più anziani sentirono che si metteva male.

Il tenente si recava spesso al paese in collina. Gli Albanesi lo osservavano e mormoravano quando si allontanava. Il capo villaggio era un uomo grasso e indolente apparentemente impegnato solo ad aspirare fumo dal narghilè in cerchio con gli altri anziani e a sonnecchiare col fez in precario equilibrio sul capo. Il tenente sapeva che lo stesso vecchio era anche il capo dei partigiani, ma fintanto che gli attacchi agli Italiani si limitavano a qualche schioppettata senza morti, preferiva non prendere iniziative di ritorsione e limitarsi ad azioni di controllo.

Quel pomeriggio di Agosto, fu il capo villaggio a recarsi al campo chiedendo di essere ricevuto. Il tenente, seduto fuori alla sua tenda con un libro in mano, alzò gli occhi verso Pasquale, che accompagnava il vecchio e lo interrogò con lo sguardo.

“Don Guglie’ io non saccio niente, ve lo giuro sulla testa di muglierema”.

“Lascia in pace tua moglie, fai entrare quest’uomo nella mia tenda e resta fuori di guardia”.

Il capo villaggio entrò, accettò una grappa e a sua volta porse del tabacco da pipa. Esauriti i convenevoli, il capo villaggio avanzò la sua richiesta: “Tu puoi dare fucili italiani per un giorno?”.

Il tenente restò strabiliato, poi domandò a sua volta: “Tu mi stai chiedendo di prestarti le nostre armi?”. Gli rimase sulle labbra il seguito: “Proprio a te, a un partigiano!”.

L’Albanese ripeté la richiesta con innocenza.

“Ma a che vi servono le armi?”, chiese perplesso il tenente.

“Mia figlia si sposa”, spiegò il vecchio.

Ci volle del tempo al tenente per capire. Era uso, in quel lembo di terra, che i matrimoni fossero celebrati come dei ratti. La sposa veniva rapita dal futuro marito e la sua famiglia doveva pretendere di difenderla, sparare in aria e fare quanto più strepito possibile.

“Molte armi, molto onore!”.

“Ci penserò” concluse il tenente.

Offendere il capo villaggio non si poteva, ma neanche cedere le armi al partigiano. Quella notte il tenente escogitò una soluzione e il giorno dopo salì in collina.

Entrò nella casa del capo villaggio, gli offrì del tabacco e ricevette la grappa di ginepro. Quindi le donne uscirono lasciando da soli i due uomini.

“Io ti darò le mie armi, ma anche i miei soldati. Loro verranno il giorno del matrimonio alla tua casa e spareranno. Molte armi, molti soldati, molto onore”.

Il vecchio chiuse gli occhi, aspirò una lunga boccata dal narghilè e disse: “Molti spari?”.

L’affare fu dunque concluso. Il giorno del matrimonio i soldati si presentarono al villaggio di buon ora, con le decorazioni, chi ne aveva, e tutti con le armi lucide. Presero posizione davanti alla casa della sposa e quando un giovane a cavallo arrivò e se la portò via al galoppo sotto lo sguardo compiaciuto dei parenti, gli Italiani cominciarono a sparare in aria producendo quanto più frastuono possibile. Il trombettiere infervorò gli animi suonando tutto il repertorio che conosceva, dalle marce militari alle arie di opera. I soldati entrarono completamente nella parte loro assegnata, salirono in groppa ai cavalli con gli Albanesi, inscenarono caroselli, galopparono per le vie del villaggio.

La grande festa che seguì durò per giorni.

La sposa vestita di rosso e coperta di splendide collane rimase in disparte con le altre donne mentre gli uomini lanciavano lek d’argento e dolciumi ai suonatori. Sullo spiedo si arrostivano agnelli e l’aroma d’origano e di rosmarino impregnava l’aria. Una bambina distribuiva delle mandorle coperte di zucchero. “Confetti, confetti!”, cantavano i soldati.

E bevevano vino, mangiavano dolci intrisi nel miele al chiarore della luna piena. Poi, al suono di una musica che non conoscevano, cominciarono a ballare imitando i giovani Albanesi che volteggiavano nei loro curiosi gonnellini bianchi. Malgrado alcuni indossassero la divisa dell’esercito invasore in quel momento erano solo dei giovani con i medesimi occhi neri e ridenti dei loro compagni di festa.

Durante la cerimonia il giovane tenente sedeva accanto al padre della sposa al centro del cortile. Il vecchio capo villaggio indossava sulla camicia di lino bianca un gilet rosso riccamente decorato e una elaborata cintura, appariva pienamente soddisfatto e non nascondeva, sotto i folti baffi canuti, un sorriso compiaciuto. Al momento di congedarsi l’ufficiale ringraziò e il vecchio rispose: “La casa dell’Albanese è di Dio e dell’ospite. Salam!”. Il tenente capì che quella volta la parola era stata scelta nella sua accezione più letterale. Divisi dalla lingua, dall’età e dai rispettivi ruoli per quei due uomini e per la loro gente, la guerra era finita.

Se non fosse stato per la nostalgia delle famiglie, i soldati avrebbero desiderato che il tempo rimanesse sospeso in quella specie di prolungata vacanza. Pareva che il comando li avesse dimenticati. Un sergente ogni giorno si affaccendava con le valvole della radio da campo cercando di sintonizzarla sui canali italiani, estraendone suoni gracchianti, sibili modulati e scarse notizie. Il gran caldo di agosto si era placato ed a settembre la vita nell’accampamento proseguiva pigra.

Una mattina giunse il capo del villaggio a cavallo, insieme ai suoi figli e chiese di parlare da solo al comandante.

Il tenente offrì la grappa e sorrise: “un altro matrimonio?”.

Il vecchio con un gesto deciso rifiutò il liquore. Questa volta i suoi modi mostravano l’autorevolezza di un capo.

“Tedeschi ammazzare te”.

Che voleva dire? Perché avrebbero dovuto ucciderlo? Effettivamente benché al principio ci fosse stata una certa ammirazione per Mussolini e per il fascismo da parte dei Tedeschi, dopo i vari rovesci subiti dalle truppe italiane, dopo l’intervento in Grecia e in Africa e ancora di più dopo il 25 Luglio i rapporti si erano incrinati. I Tedeschi trattavano i soldati italiani con una certa sufficienza, “maccaroni, maccaroni”. Gli Italiani si sentivano disprezzati, ma da qui ad essere uccisi, ne correva.

L’espressione grave, del tutto nuova sul viso del capovillaggio, convinse il tenente Cubellis a tenere in conto quel consiglio. Ordinò ai soldati di montare le mitragliatrici, mandò delle sentinelle a controllare tutti gli accessi alla baia e tormentò il marconista perché stabilisse un collegamento col comando. Fu presto chiaro che si era allo sbando e che qualcosa di grave era successo. Nei giorni successivi arrivarono notizie frammentarie: la guerra contro gli Angloamericani era finita, ma proseguiva contro i Tedeschi. Contro gli alleati? Il tenente capì tutta la drammaticità delle parole del capovillaggio. Il vecchio era stato informato dai partigiani che soldati italiani, ignari del rovesciamento delle alleanze, erano andati incontro alle pattuglie tedesche, a quelli che ancora ritenevano dei compagni d’armi ed erano stati uccisi. I camerati avevano aperto il fuoco, senza pietà e la sorpresa aveva impedito ogni difesa.

Erano morti senza sapere perché, per le decisioni di un governo e di un re che li avevano abbandonati al loro destino. Il tenente aveva 23 anni, quasi quanti quelli del fascismo. Finiva un’era, e lui si trovava su una spiaggia dell’Albania solo e oppresso dalla responsabilità di riportare a casa, al di là del mare, i suoi uomini. I soldati lo guardavano, sapevano che nessuna nave italiana li avrebbe raccolti, marciare attraverso la Croazia e tornare in Italia via terra era improponibile. Senza più approvvigionamenti e con l’inverno alle porte, il loro destino era segnato.

La speranza si espresse con la grammatica di una poesia: “Venire benzinante, portare te lontana patria”, con queste parole il capovillaggio annunciò la salvezza al tenente e ai suoi uomini.

I soldati, come ultimo atto dovuto di quella guerra insensata, ammainarono la bandiera e, anche lo stemma al centro del tricolore ricordava loro il tradimento che avevano subito, i loro occhi si velarono e una groppo serrò le loro gole. Pasquale piegò la bandiera e la porse al tenente.

A luci spente, in una notte senza luna, un barcone di legno si avvicinò alla spiaggia ciangottando debolmente. Gli uomini scesero in mare con le scarpe al collo e i pantaloni rimboccati e si imbarcarono.

Nessuno parlava, il silenzio profondo di quella notte scura era interrotto solo dallo sciabordio dell’acqua. Ritornavano alle loro orecchie le canzoni cantate durante le marce, la tromba del silenzio, le confidenze sussurrate nei turni di guardia. L’oscurità si popolò dei volti dei compagni morti. Li vedevano ridenti, con la bustina di sghimbescio. Tutto sembrava avvenuto in una vita che era ormai finita, nessuno sapeva immaginare la nuova che sarebbe venuta. Il cielo pareva una cappa di velluto scuro trapuntato da uno smisurato numero di stelle. Li avrebbe protetti nella mesta ritirata. Gli ultimi a lasciare la spiaggia furono Pasquale e il suo tenente. A un cenno dell’ufficiale, l’attendente aiutò il tenente, ancora impedito nel movimento del braccio, e gli sfilò l’orologio dal polso. Guglielmo si voltò, lo porse al capovillaggio e abbracciò il vecchio senza parole. Quindi si imbarcò sul battello ormai stipato e, in piedi, portando la mano sinistra alla visiera, salutò.

Nessun commento

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.