In occasione dei venti anni dalla morte del grande regista Stanley Kubrick pubblichiamo, con vero piacere un testo di Paolo Ricciardi che attraversa e analizza, sebbene brevemente, tutta l’opera, ma forse sarebbe più corretto dire l’epopea, di Kubrick.

Con questo articolo siamo arrivati alla quarta e ultima puntata del racconto di questa epopea.

Qui si può leggere la prima parte del testo.

Qui la seconda.

Qui la terza.

Barry Lyndon – Stanley Kubrick – 1975.

Sebbene la maggior parte delle persone associ Kubrick a “2001: Odissea nello spazio” e ad “Arancia Meccanica”, il vero capolavoro del regista può senza alcun dubbio essere indicato in Barry Lyndon, film di uno splendore e di una bellezza davvero accecanti, che rappresenta l’utopia di un film, e di un regista, che voleva raccontare la Storia, il XVIII secolo, con il cinema e la musica, ma allo stesso tempo realizzare una riflessione sul senso del cinema e della Storia.

Kubrick mette in scena il lungo racconto della vita di questo avventuriero uscito dalla penna di Wlliam Thackeray, The Luck of Barry Lyndon, 1844, che cerca in tutti i modi di entrare a far parte dell’aristocrazia inglese.

Un uomo, Barry Lyndon, Ryan O’Neal, senza apparente morale, nato povero e con una smania di ricchezza. Irridente e impenitente nei suoi atteggiamenti lascivi e iracondi. Un antieroe che lo scrittore tratteggia con un moralismo molto amaro. Ma non è quello l’interesse del regista. Kubrick prende in mano il romanzo di Thackeray e vi opera un enorme lavoro di sottrazione.

Barry Lyndon – Stanley Kubrick – 1975.

Il ritmo del racconto diventa lento e inesorabile, una voce narrante sostituisce la soggettiva del romanzo. La maggior parte degli avvenimenti avvengono fuori dallo schermo e lo spettatore ne è informato dalla voce narrante. L’ascesa e la caduta dell’antieroe settecentesco nel flusso di una Storia che ne sommerge e dimentica l’esistenza. Come nella scena finale, senza dialoghi, dove la malinconica Lady Lyndon, Marisa Berenson, firma delle carte e sul pagamento destinato a Barry per il suo esilio si ‘cristallizza’ la Storia con una data che si riesce a leggere, 1789.

E’ la rivoluzione che attende dietro l’angolo e di cui ancora una volta l’avventuriero sarà, forse protagonista. La musica e la luce dominano, non solo questo finale, ma tutto il racconto cinematografico. Creando quella meraviglia ancora oggi inarrivabile dopo 40 anni dalla prima.

La bellezza di “Barry Lyndon”, la luce pittorica e naturale di molte scene, non è al servizio della storia. Per questo spesso è stato criticato o additato con superficialità. Ma è uno dei livelli più alti toccati dallo sguardo del regista di “Full Metal Jacket” e “Eyes Wide Shut”. Kubrick, ancora una volta e forse più decisamente, sembra indicarci la direzione: illustrandoci come lo sguardo vede il mondo e la Storia.

Barry Lyndon – Stanley Kubrick – 1975.

“Barry Lyndon” vinse 4 premi Oscar: miglior scenografia, costumi, direzione musicale e per miglior composizione musicale originale, composta dai “The Chieftains”. Girato in pellicola, Eastmancolor – 1,55:1, per poter filmare ‘a lume di candela’, Kubrick tirò fuori dal cassetto tre speciali ottiche che aveva acquistato dalla NASA un decennio prima, con un’apertura f/0.7.

Obiettivi dell’azienda tedesca Zeiss che l’agenzia spaziale aveva commissionato per le missioni sulla Luna per fotografare la faccia non illuminata dal Sole.

Secondo gli esperti sono ancora oggi le ottiche più luminose mai prodotte in tutta la storia della fotografia. Kubrick utilizzò il 35mm f/0.7 e il 50mm f/0.7, montate su una cinepresa modificata per poter girare le complicate scene d’interno con la fioca luce delle candele.

La grandezza, non limitata solo all’aspetto tecnico-fotografico, dello sforzo archeologico/pittorico di Kubrick, purtroppo poco compreso dallo sguardo distratto e impreparato degli spettatori nel 1975, risiede anche in questa capacità di essere archetipo di una visione e di un racconto già multimediale. Si entra nella Storia con i tanti ‘zoom’ che portato lo sguardo dentro, attraverso, l’inquadratura.

Barry Lyndon – Stanley Kubrick – 1975.

Barry Lyndon opera, in rapporto al genere del film in costume, lo stesso profondo e radicale mutamento che “2001” ha effettuato sul cinema di fantascienza. I costumi, gli ambienti, gli oggetti scenici, il paesaggio, la luce degli interni, il trucco degli attori, in una parola tutto ciò che definisce il genere, non è qui utilizzato come vestito, come costume del film.

Nel film di Kubrick la meticolosa veridicità dei dettagli non suggestiona mai col fascino indiscreto e malsano dell’imbalsamazione del passato, ma costruisce, inventa, immagina, esattamente come succede con i modellini, i fondali e le prospettive di “2001”, lo spazio vitale, lo spazio psicologico, lo spazio sociale, lo spazio percettivo così come si costituiscono in un dato momento della storia.

E tutto ciò traspare in maniera evidente dal raffronto con un’altra opera uscita l’anno successivo al “Barry Lyndon” di Kubrick, ovvero il “Casanova” di Fellini. Il Settecento di Fellini è un luogo fantasticato, sognato, senza che mai ciò che si vede e si sente sullo schermo obbedisca a un bisogno di verosimiglianza.

Casanova – Federico Fellini – 1976.

Mentre “Barry Lyndon” è tutto giocato sulla maniacale ricostruzione di quegli anni, come ci sono stati tramandati dalla pittura e da ogni altra fonte, nel “Casanova” tutto è finto, è una bugia alla quale Fellini ci chiede di credere ciecamente.

E verrebbe da fare una considerazione non tanto peregrina: i film sul passato si fanno non solo coniugando il presente ma immaginando il futuro. Ciò che è troppo conosciuto ma lontano deve essere guardato come ciò che non si conosce ancora.

“Barry Lyndon” non come un’odissea nello spazio, ma come un’avventura nel tempo.

Fantascienza, in ogni caso.

Al ‘700 perfettamente ricostruito di “Barry Lyndon”, Kubrick fece seguire, nel 1980, “Shining”, tratto dall’omonimo libro di Stephen King.

E ancora una volta, con questo film, egli stravolse quelli che sino a quel momento, erano stati gli stereotipi classici del cinema horror.

Innanzitutto, la LUCE.

In tutti i film horror la contrapposizione tra buio e luce è associata a quella tra male e bene. Già dai primi film dell’orrore vi è una separazione

Nosferatu – Friedrich Wilhelm Murnau – 1922.

completa fra queste due sfere: le creature del male sono relegate agli angoli scuri e alle zone in ombra delle scenografie mentre gli eroi trovano la salvezza in posti pienamente illuminati.

Un buon esempio è dato dal “Nosferatu” di Murnau, forse il primo film che lavora consciamente con le convenzioni del genere da un punto di vista cinematografico. In questa pellicola il vampiro è legato in modo inscindibile alla notte e al buio: in quasi tutte le sequenze il suo arrivo è preannunciato dall’entrata in campo della sua ombra o dall’emergere del suo viso da uno spazio completamente nero.

Questa separazione netta fra i due settori, stabilisce che i personaggi malvagi trovino collocazione spaziale nelle parti in ombra di un ambiente e temporale nelle ore buie. La minaccia di queste figure nasce esattamente dalla possibilità di un sovvertimento di questo ordine prestabilito, con i mostri che fanno incursione nella sfera della luce per trascinare nel loro mondo buio i personaggi buoni.

“Shining” segue invece una strategia opposta: tutte le scene terribili si

Shining – Stanley Kubrick – 1980.

svolgono in piena luce, e l’ambiente principale, l’Overlook Hotel, è sempre insolitamente, inspiegabilmente illuminato a giorno; le scene notturne sono pochissime, a differenza di un comune film horror, e coincidono, significativamente, con gli sviluppi positivi della storia.

Un’operazione per certi versi simile a quella di Kubrick venne fatta da Carl Theodor Dreyer nel suo “Vampyr” del 1932, film nel quale il regista danese si discostò in maniera netta dagli stereotipi e dalle atmosfere dei film horror dell’epoca.

Anche in “Vampyr” prevale l’ambientazione in luoghi aperti e alla luce del giorno e, nella composizione delle inquadrature, una sapiente gamma di grigi sostituisce il netto contrasto tra il bianco e il nero.

In “Shining” l’elemento maggiormente significativo sembra essere il labirinto, quel labirinto dal quale il bambino, con uno stratagemma, riuscirà a uscire mentre Jack vi rimarrà intrappolato, trovando la morte.

La stessa organizzazione dello spazio e del tempo del racconto risponde

Shining – Stanley Kubrick – 1980.

all’immagine del labirinto. Un hotel vuoto che appare gigantesco, privo di qualsiasi punto di riferimento: corridoi lunghi, ognuno uguale all’altro, porte chiuse, ascensori minacciosi, quella steadycam, qui per la prima volta usata in modo sistematico, che segue o precede i personaggi, risucchiandoli in uno spazio oscuro.

E poi un tempo che sembra avvolgersi su se stesso, fantasmi del passato che ritornano, un ripetersi di situazioni, figure, drammi, un ciclo cosmico.

Un groviglio, un labirinto, dal quale è impossibile districarsi. E che Kubrick rende in maniera assolutamente perfetta.

Perché sa benissimo che a far paura non è tanto il disordine, ciò che è oscuro. La paura nasce dall’impossibilità del controllo.

Caos è parola che etimologicamente indica uno spazio aperto, infinito, vitale. Il cosmo, l’ordine, invece, esprime chiusura e asfissia.

Le sue regole geometriche, matematiche sono una prigione inespugnabile, un mistero per iniziati.

Kubrick ci lasciava il 7 marzo del 1999, pochi giorni prima che venisse terminata l’opera di post produzione del suo ultimo film, forse il più

Eyes Wide Shut – Stanley Kubrick – 1999.

affascinante e misterioso della sua filmografia, “Eyes Wide Shut” che, forse pochi sanno, venne completata dall’amico Steven Spielberg.

Fiumi di inchiostro sono stati utilizzati nel tentativo di comprendere la complessità di quest’opera, la sua grande ricchezza di significati.

Ma da dove nasce questa difficoltà che lo spettatore e/o il critico si trova a fronteggiare?

Una prima risposta, è riconducibile proprio alla natura del film: dalla sua uscita “Eyes Wide Shut” è stato definito un thriller, un film erotico, drammatico. Niente di più sbagliato.

Bisogna forse rifarsi alla novella dalla quale Kubrick aveva tratto ispirazione per il suo film, a quel “Doppio Sogno” scritto da Arthur Schnitzler nel 1925.

Il romanzo, che appoggia le proprie radici sui pilastri della psicoanalisi, fece scalpore: la storia di Fridolin e Albertine, una coppia dall’apparente tranquilla esistenza borghese, viene sconvolta dai racconti di lei, che aveva confessato al marito fantasie sessuali ed extraconiugali.

Eyes Wide Shut – Stanley Kubrick – 1999.

Scosso da queste parole, Fridolin esce con un amico a bere un drink e accetta una parola chiave per partecipare a un party in maschera segreto. Qui Fridolin ha un’avventura sessuale con un’estranea affascinante e, tornato a casa, confessa il suo tradimento alla moglie dopo che lei ha trovato la sua maschera sul cuscino. Albertine lo rassicura e gli dice di non preoccuparsi.

Schnitzler era considerato il “sosia” di Sigmund Freud e, aveva dovuto sopportare l’infedeltà di Olga, che aveva una relazione con il compositore Wilhelm Gross: questo aveva portato i due a separarsi.

Esponente del modernismo viennese, Schnitzler nutriva un interesse spiccato per le teorie dell’interpretazione dei sogni.

Il punto più interessante della storia di Schnitzler, oltre ad aver mescolato i piani di sogno e veglia, tramite il medioconscio, una sorta di limbo semireale in cui sogni e fantasie prendono piede nel mondo della realtà, è la scelta del giallo per arrivare alla soluzione finale.

Il metodo letterario dell’investigazione porta al fulcro del vero oggetto del giallo, non il medico in pericolo, l’orgia e la vestale “sacrificata” al posto suo ma la vendetta trasversale, che scivola dal piano onirico a quello reale, all’interno della coppia. Se Albertine ha narrato di un sogno erotico – che ha profondamente turbato il marito, Fridolin lo ha messo in atto, abbattendo il muro tra il piano del sogno e della veglia.

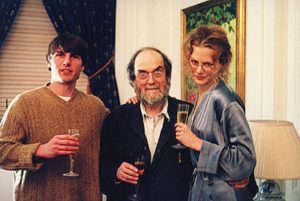

Tom Cruise, Stanley Kubrick e Nicole Kidman – Eyes Wide Shut – 1999

In “Eyes Wide Shut”, il protagonista Bill, che attraversa la città di notte e poi ripercorre le stesse tappe alla luce del giorno, nella ricerca inutile di quello che ha o crede di avere visto, è ancora una volta emblema dell’uomo occidentale che quanto più spalanca gli occhi per vedere il mondo, tanto meno vede o riesce a capire quello che gli accade.

Come nel film “La ronde”, sempre tratto da Schnitzler e realizzato nel 1950 da Max Ophuls, anche qui i personaggi sembrano fantasmi, manichini di una strana giostra; ma chi li manovra non è più un malinconico narratore, come in “Barry Lyndon”, ma è solo un malvagio burattinaio che sta nascosto chissà dove e che forse non esiste neppure.

Il perfezionismo di Kubrick raggiunse il suo massimo in questo film.

Ciak ripetuti continuamente, scene interminabili solo per seguire la teoria che, una volta toccato il fondo, i suoi protagonisti si esaurivano e dimenticavano le telecamere, costruendo, quindi, qualcosa che né lui né loro avevano potuto prevedere.

Nessuno di loro si lamentava, pur di compiacere il maestro. Ma Tom Cruise ricorda anche che: “Kubrick non era affatto indulgente. Non mollava la presa finchè il risultato non era perfetto. Fare un film con lui è come essere

Stanley Kubrick sul set di Barry Lyndon – 1975.

accoltellato al buio. Non sai mai cosa ti aspetta e io ero abituato ad avere almeno un quadro generale della pellicola che mi apprestavo a girare, fino ad allora. Con lui non potevo riguardare le mie scene già registrate, non sapevo quale avrebbe scelto”.

Oltre all’originale trattamento riservato agli attori, questi pagavano anche un prezzo molto alto emotivamente e personalmente parlando. Kubrick invitò Tom Cruise e Nicole Kidman a confessargli i loro timori circa il matrimonio, le loro paure e angosce più profonde, scavando a fondo nel loro io, tirandogli fuori l’impossibile, promettendogli che avrebbe mantenuto, ovviamente, il segreto. La Kidman ammise, successivamente, che: “Tom si sentì dire cose dalla mia bocca che avrebbe preferito non sentire. Sono state conversazioni brutali e oneste, ma non c’era nessuno psicologo che dopo ti dicesse “E adesso come ti senti”? o che ti proponesse una soluzione a riguardo. Il confine tra realtà e finzione era quindi annullato”.

Sul set del film, il muro di segretezza divise anche i due protagonisti. Per esasperare la sfiducia tra i suoi immaginari marito e moglie, Kubrick diresse ogni attore separatamente e gli vietò di scambiarsi commenti successivamente, soprattutto dopo aver girato le scene più erotiche, il che mandò in tilt soprattutto Cruise, gelosissimo di sua moglie.

Kubrick sul set di Eyes Wide Shut – 1999.

E’ molto difficile amare il personaggio di Cruise, il dottor Bill Harford. E’ un uomo chiuso e a tratti viscido, un personaggio che fa scelte senza senso. Lo sceneggiatore Frederic Raphael aveva incluso nella sceneggiatura aspetti più duri come lo strano rapporto col padre, il suo senso di colpa per l’interesse verso l’anatomia femminile, mentre Kubrick aveva epurato tutti questi elementi, facendolo diventare solo un viaggiatore superficiale che guida il pubblico in un’odissea della tentazione sessuale, nascondendone anche il volto sotto una maschera per 20 minuti.

I critici parlarono di performance piatta, vuota, artificiale, snaturata, molto diversa dai personaggi che Cruise aveva portato al cinema precedentemente in film come “Jerry Maguire” o “Nato il 4 luglio” ma Cruise voleva compiacere il regista ed era contento di farlo, quindi era stato una sorta di “eccellente soldato kubrickiano” in questo, eseguendo tutti gli ordini sul set. Proprio Cruise, un anno dopo, ammise durante un’intervista che: “Non mi piaceva recitare il ruolo del Dr. Bill. Non mi piaceva lui. E’ stato spiacevole. Ma mi sarei assolutamente preso a calci se non l’avessi fatto”.

Potere e carisma di uno dei più grandi registi di sempre, Stanley Kubrick.

Anche la morte di Kubrick, come lo era peraltro stata la sua vita, fu misteriosa e indecifrabile.

Scomparso, volatilizzato, un attimo prima c’era, l’attimo dopo non c’era più.

A stento la moglie Christiane chiamò la polizia, alle 13 circa del 7 marzo 1999, assolvendo a una formalità anagrafica che a lui certamente avrebbe ripugnato. “Stanley è morto all’alba, all’età di 70 anni“, fu detto all’agente in divisa, uno dei pochi mortali ammessi a varcare la soglia della casa settecentesca nel verde di St. Alban’s, a meno di due ore di macchina da Londra.

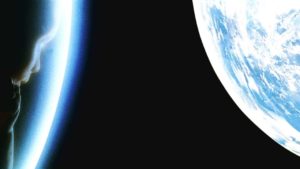

2001: Odissea nello Spazio – Stanley Kubrick – 1968.

Gli venne consegnato il certificato medico già stilato, che accertava l’assenza di “circostanze misteriose della morte“, forse perché già abbastanza misteriose furono le circostanze della vita. E fu annunciato al mondo che nient’altro sarebbe stato detto.

Era malato? E’ svanito nel sonno? Ha avuto il tempo di avvertire la fine del suo tempo mortale, ossessione personale di una vita?

Nessuno lo sa, e forse nessuno lo saprà mai.

E’ bello pensare che possa aver anche lui oltrepassato quel buco nero nel quale precipita il protagonista di “2001: Odissea nello Spazio” e chissà, magari ora ci stia osservando da lassù, come il Feto Cosmico dello stesso film, pronto a tornare sulla Terra sotto nuova forma.

“Un sogno non è mai soltanto un sogno”.

(Stanley Kubrick)

Roma, 4 agosto 2019

Nessun commento

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.