Stanno una di fronte all’altra, alle pendici del Campidoglio prospicente la valle del Foro Romano: la chiesa dei Santi Luca e Martina, uno dei capolavori del primo barocco romano, e il complesso del Carcere Mamertino, considerato il più antico carcere del mondo.

Schema del Complesso del Carcere Mamertino. 1 – Chiesa di San Giuseppe Falegname; 2 – Cappella del Santissimo Crocefisso; 3 – Mamertino ; 4 – Tullianum

Nella prima, è sepolta Martina, martire del III secolo, tra le più amate dai romani. Il secondo, seguendo la tradizione, ospitò i condannati a morte Pietro e Paolo, fondatori della Chiesa di Roma.

Il complesso del Carcere Mamertino ci appare oggi molto ridotto nella sua struttura iniziale, almeno da quanto si possa desumere dalle descrizioni che diversi autori romani, a partire da Tito Livio, ne hanno fatto. Quello che arriva fino a noi è la parte più segreta del carcere originario, che equivale grosso modo ad un carcere di massima sicurezza moderno, anche per il tipo di prigionieri che vi venivano rinchiusi. L’insieme degli ambienti pervenuti era scavata nella cinta muraria di età regia e può quindi essere fatta risalire, anche per la modalità di costruzione e per il tipo di pietra utilizzata, ad un periodo compreso tra il V e il III secolo avanti Cristo, anche se alcuni scavi più recenti farebbero identificare delle fasi costruttive risalenti all’VIII e al VI secolo avanti Cristo.

Questo nucleo era poi in continuità con altri ambienti scavati nel Campidoglio, dette Lautumiae, delle antiche cave di tufo, che venivano utilizzati per la detenzione di prigionieri di basso rango. Probabilmente il complesso era in connessione anche con le Scalae Gemoniae dalle quali venivano gettati i condannati. Certamente ciò accadde sotto l’imperatore Tiberio a quei condannati a morte per aver commesso il delitto di lesa maestà e successivamente anche le vittime di conflitti legati al potere imperiale, come ad esempio accadde all’imperatore Vitellio, subirono questa sorte.

Tutte le ricostruzioni del complesso carcerario, a partire da quelle più antiche, ad esempio di Piranesi, a quelle più moderne, hanno utilizzato le fonti bibliografiche per restituirne un’immagine compiuta.

Tullianum – Si ringrazia Riccardo Auci per la foto

Al di là della difficoltà di immaginare l’intera struttura, l’identificazione del Carcere Mamertino con gli ambienti che oggi si trovano sotto la chiesa di San Giuseppe dei Falegnami è certa, poiché dalle fonti, ad esempio in Plinio, si sa che esso era in prossimità del Tempio della Concordia nelle vicinanze del Foro, il che coincide con la presenza nella medesima zona del Clivus Lautumiarum, ovvero la strada lungo la quale si trovavano le Lautumiae e nel muro di uno degli ambienti del carcere, il Tullianum, si vede incidere il muro della Curia Hostilia.

Il complesso carcerario che arriva fino a noi è costituito da una camera sotterranea più profonda detta Tullianum, e da una seconda camera, sempre sotterranea ma posta al di sopra del Tullianum, detta Mamertino. La comunicazione tra le due camere, oggi è assicurata da una scala moderna, ma in antico l’unica comunicazione era una botola che si apriva nel pavimento del Mamertino e che è ancora visibile.

Il nome di Tullianum ha sempre indotto a pensare che la sua costruzione fosse da attribuire a Servio Tullio o a Tullio Ostilio, ma Livio ne attribuisce la fondazione a Anco Marzio. Più probabilmente l’etimologia deve essere fatta risalire alla parola latina tullus, ovvero polla d’acqua. In effetti ancora oggi c’è una sorgente all’interno del Tullianum, che la tradizione popolare racconta che fu fatta scaturire da Pietro e Paolo nel corso della loro detenzione. Con l’acqua di questa sorgente battezzarono poi i loro carcerieri, Processo e Martiniano, dopo averli convertiti, e quindi abbandonarono il carcere per andare incontro ai loro destini. In realtà è possibile che il Tullianum fosse in origine una cisterna e che potesse avere anche una funzione sacrale.

Colonna alla quale sarebbe stato legato Pietro – Tullianum

Del Tullianum una descrizione molto precisa ci è lasciata da Sallustio nel De Catilinae coniuratione. Nel suo resoconto dell’imprigiona- mento e dell’esecuzione dell’ex console Lentulo, di Cetego, Statilio, Gabinio e Cepario, lo storico tratteggia una concisa quanto fedele descrizione del luogo, ancora valida per il sito così come ci è giunto: “Vi è un luogo nel carcere chiamato Tulliano, un poco a sinistra salendo, sprofondato a circa 12 piedi sottoterra. Esso è chiuso tutto intorno da robuste pareti e al di sopra da un soffitto, costituito da una volta di pietra: il suo aspetto è ripugnante e spaventoso per lo stato di abbandono, l’oscurità e il puzzo”.

Il Tullianum era il carcere simbolo per i prigionieri illustri dell’antica Roma e non a caso si trova in un’area centralissima a ridosso della Via Sacra nel Foro. Ha ospitato in ceppi, per circa mille anni, i grandi nemici del popolo e dello Stato, i grandi vinti e i grandi traditori di Roma. Qui vennero gettati, tra gli altri: Ponzio, re dei Sanniti, vincitore delle Forche Gaudine qui decapitato nel 290 avanti Cristo, Erennio Siculo, amico di Gaio Sempronio Gracco nel 123 avanti Cristo, Giuturna, re della Numidia nel 104 avanti Cristo, Lenulo e Centego, i Catilinari nel 61 avanti Cristo, Vercingetorice, capo dei Galli nel 49 avanti Cristo, Seiano e i suoi figli nel 31 dopo Cristo.

La tradizione vuole che qui furono rinchiusi Pietro e Paolo, e racconta che Pietro, scendendo con il compagno nel Tullianum, cadde battendo il capo contro la parete lasciandovi un’impronta. Secondo quanto ci trasmette lo storico Ammiano Marcellino nelle sue Storie, il Carcere Mamertino diviene luogo oggetto di pellegrinaggio, perché luogo di detenzione dei santi Pietro e Paolo, solo a partire dal VI secolo. Ma alcune fonti affermano che fu elevato a luogo di culto già nel 314 dopo Cristo, quando il Papa Silvestro lo dedicò a San Pietro in Carcere.

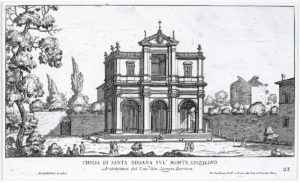

Chiesa dei Santi Luca e Martina al Foro – Piranesi

Proprio di fronte al complesso Mamertino, si trova una delle più belle e meno conosciute chiese di Roma dedicata ai Santi Luca e Martina, a cui è legata una storia avvincente.

Nel 1634: Pietro Berrettini, meglio noto come Pietro da Cortona, immenso pittore e architetto del primo Barocco, si attribuisce l’incarico di ricostruire a sue spese la chiesa di Santa Martina al Foro Romano, ormai in stato di abbandono da molti anni. Il culto di Martina era ormai avvolto dall’oblio e delle sue reliquie non si era persa traccia. A differenza di altre martiri più celebri, infatti, lei non aveva avuto il dono di una devozione costante, capace di conservarne il ricordo nel tempo.

Pietro da Cortona, oltre alla ricostruzione della chiesa, desiderava ardentemente ritrovare le reliquie della martire, accanto alle quali, qualora fossero state ritrovate, voleva essere sepolto. Un’impresa che avrebbe dovuto realizzare da solo, dal momento che papa Urbano VIII non voleva in alcun modo finanziarla.

Chi era Martina? Di lei, come del resto della gran parte dei martiri della cristianità delle origini, sappiamo pochissimo, se non quello che ci trasmettono le Passiones, scritti agiografici dove realtà e leggenda si mescolano.

La sua vicenda terrena si colloca nella prima metà del III secolo dopo Cristo. La giovanissima Martina, nata in una nobile famiglia romana, rimase orfana di entrambi i genitori. A seguito di ciò Martina decise di rinunciare a tutte le sue ricchezze per donarle ai poveri: una pratica di carità comune a molte donne delle prime comunità cristiane.

Santa Martina – Nicola Menghini – Si ringrazia “I Viaggi di Raffaella” per la foto

Regnava allora Alessandro Severo, un imperatore originario della Frigia, regione dell’Anatolia occidentale. Egli era un uomo tollerante, tanto da includere Cristo nel suo larario, ma evidentemente non abbastanza per proteggere Martina dalla persecuzione di Ulpiano, celebre giureconsulto e potente prefetto del Pretorio. Arrestata per la sua fede, che professava apertamente, la giovane fu sottoposta ad atroci sevizie, tra cui, quella più crudele, di straziarne le carni con uncini di ferro. La Passio narra che Martina fu condotta davanti alla statua di Apollo e torturata, ma la statua del dio andò in frantumi e un terremoto distrusse il tempio e ne uccise i sacerdoti. Lo stesso prodigio si ripeté quando ella fu condotta e seviziata nel tempio di Artemide. Nessuno dei due prodigi arrestò la mano dei suoi torturatori, che accecati dall’odio la decapitarono. Era il 228: da quel momento su Martina scese il silenzio.

Il suo martirio, però, ebbe grande eco nella prima comunità cristiana di Roma. Tanto che, quattro secoli dopo la sua morte, papa Onorio I le volle dedicare una piccola chiesa in un luogo dove un tempo sorgeva l’antica Curia Hostilia, così denominata perché fondata, secondo tradizione, dal re Tullo Ostilio. L’invidiabile posizione della chiesa, posta tra il Foro Romano e i Fori di Cesare e di Augusto, era valso alla chiesa l’appellativo di Sancta Martina in tribus foris.

Ma il culto durò poco tempo, tanto che la chiesa fu adibita ad usi civili e ancora una volta la memoria della martire si perse, fino al 1256, durante il pontificato di Alessandro IV, quando, nel corso di lavori di ripristino della chiesa, vennero alla luce le reliquie di Martina e di altri tre martiri: Concordio, Epifanio e un terzo rimasto senza nome. Restaurata e riconsacrata, la chiesa, incredibilmente, andò incontro a un nuovo abbandono.

Passarono altri secoli. Nel 1588 papa Sisto V concesse la chiesa di Santa Martina all’Università delle Arti della pittura, della scultura e del disegno – l’attuale Accademia Nazionale di San Luca – come compensazione per l’abbattimento della chiesa dell’Esquilino intitolata a Luca evangelista protettore dei pittori, demolita a causa dell’ampliamento della piazza di Santa Maria Maggiore.

Cupola – Chiesa dei santi Luca e MArtina al Foro

Tra il 1592 e il 1618 diversi artisti come Federico Zuccari e Giovanni Baglione realizzarono vari progetti per la ricostruzione della chiesa accademica, ma il lavoro di restauro era davvero arduo: dalle murature da rialzare ai pavimenti da rifare e poi la cripta per i sepolcri degli artisti da scavare e costruire ex novo. Insomma, occorreva un’immane quantità di denaro che non si poteva coprire neanche con la vendita delle antichità rinvenute nei dintorni. A quel punto si fece avanti Pietro da Cortona, divenuto nel 1634 principe dell’Università delle arti, chiarendo a tutti, al papa in primis, che al denaro avrebbe provveduto lui stesso. Sperava, infatti, che nella chiesa potesse rinvenire le spoglie della martire, delle quali si era perduta traccia.

Pietro da Cortona elaborò il progetto e poi, come prima cosa, iniziò a scavare sotto l’altare, dove intendeva predisporre la tomba di famiglia, esattamente sotto la confessione, secondo l’uso antico. Ed ecco che il 25 ottobre del 1634 affiora dallo scavo una cassa con molti resti e una lamina di terracotta con su scritto “qui riposano i corpo de’ Sacri Martiri Martina Concordio Epifanio con loro Compagno”.

La scoperta fece accorrere tutta Roma, la città fu inondata da un clima di festa. Urbano VIII, commosso, si recò subito a rendere omaggio alla martire. Non solo, il papa decise di stanziare una gran quantità di danaro per aiutare nell’impresa Pietro da Cortona. L’euforia è così contagiosa da spingere anche il cardinale Francesco Barberini, nipote di Urbano VIII, a donare fondi. In questo clima gioioso e commosso, Urbano VIII fissò al 30 gennaio la celebrazione di Martina e la eleva a compatrona di Roma.

Busto di Pietro da Cortona – chiesa dei santi Luca e Martina al foro – Si ringrazia “I Viaggi di Raffaella” per la foto

Quanto a Pietro da Cortona, l’emozione intensa che provò al ritrovamento delle reliquie lo spinse a modificare il suo progetto architettonico tanto da trasformarlo in una testimonianza di commossa devozione. Nella realizzazione della chiesa mise tutto se stesso: talento, passione, impegno, denari. E il risultato fu quell’autentico gioiello del barocco romano che si può ammirare nel cuore del Foro Romano, accanto ai marmi istoriati dell’arco di Settimio Severeo e all’umbilicus urbis, cioè il centro ideale di Roma. La chiesa dei Santi Luca e Martina è un capolavoro di armonia, di morbidezza e di luce, con la curvatura dolce della facciata, la preziosità della cupola.

Roma, 16 luglio 2017