Mancano ormai pochi giorni all’apertura del Giubileo della Misericordia indetto da papa Francesco. E Roma Felix ve lo farà vivere alla sua maniera niente affatto convenzionale.

Cercando sempre di proporre un particolare punto di vista e di narrare storie poco conosciute. Inizieremo dunque da uno dei percorsi più popolari tra quelli che i pellegrini medievali, giunti a Roma da ogni parte d’Europa e non solo, seguivano durante il primo Giubileo della storia della Chiesa, quello istituito da Bonifacio VIII nel 1300: un itinerario il cui fascino è ancora oggi intatto.

Si partirà da Porta Metronia per raggiungere il Celio, quindi le straordinarie chiese di Santo Stefano Rotondo, Santa Maria in Domnica e i SS. Giovanni e Paolo. “I cristiani vivono in questo mondo, ma non sono di questo mondo. Sono pellegrini sulla terra, sono cittadini del cielo”. Così parlava già nel II secolo d.C. l’anonimo autore della Lettera a Diogneto descrivendo il carattere peculiare dei cristiani, ovvero la loro natura di “viaggiatori e di stranieri”. Il termine peregrinus, infatti, significava in origine “straniero” e solo più tardi assumerà un valore diverso per identificare colui che viaggia per raggiungere una meta, un obiettivo, compiendo quello che San Bonaventura sintetizza magistralmente nell’espressione che dà il titolo alla sua opera: Itinerarium mentis in Deum.

Non che il viaggiare fosse insolito, anzi: il mondo antico si spostava di continuo, spesso sfruttando le rotte commerciali e il grandioso sistema viario allestito dai Romani. Il viaggio cristiano però si configura in modo peculiare come un percorso non solo fisico ma anche ed essenzialmente spirituale.

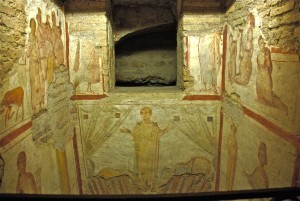

Le mete principali dei primi pellegrinaggi furono la Terrasanta e Roma. Nella nostra città in particolare il fenomeno ha radici antichissime, già ampiamente attestate verso la fine del IV secolo, durante il pontificato di papa Damaso: si accorre alla Città Santa per toccare con mano le spoglie mortali dei martiri, per portarne via un pezzettino, un ricordo, una reliquia: oggi diremmo un souvenir.

I numerosi percorsi dei pellegrini altomedievali sono ampiamente descritti da fonti autorevoli quali l’Itinerario dell’anonimo di Einsiedeln e l’Itinerario di Sigerico, vescovo inglese giunto a Roma nel IX secolo per ricevere il pallio dalle mani del papa.

Per tutto il Medioevo (ma ancora fino a pochi secoli or sono) l’idea di pellegrinaggio ha rappresentato una costante della vita cristiana: s’è detto precedentemente che le due mete principali erano la Terra Santa e Roma. Raggiungere la prima però, per quanto sostenuti da una fede ardente e liberati da umane paure, restava pur sempre un impegno gravoso e carico di pericoli: che solo una privilegiata e rispettata minoranza era in grado di intraprendere.

Alla gran massa dei fedeli che non poteva raggiungere i luoghi sacri in cui visse Gesù Cristo l’Occidente offriva, in compenso, una seconda Città Santa: Roma ospitava le tombe di Pietro, capo della chiesa cattolica fondata da Cristo stesso, e di Paolo, l’apostolo delle genti.

Nascoste in Vaticano quelle di Pietro e sulla via Ostiense quelle di Paolo, le reliquie furono ben presto visitate e venerate da legioni di pellegrini, che poi percorrevano la città per toccare i numerosi siti consacrati dal sangue dei martiri e dalla presenza di altre reliquie, in particolare quelle degli Apostoli. Tra le più venerate, le spoglie di Giacomo il minore, Filippo e Bartolomeo, traslate a Roma in epoche differenti.

Il flusso dei pellegrini proseguì ininterrotto per tutto l’alto medioevo, malgrado l’endemica insicurezza di questi viaggi spesso lunghissimi, faticosi e irti di pericoli.

Per tutto il X secolo inoltre i passi alpini furono bloccati dalle incursioni dei saraceni, che nell’anno 972 si impadronirono perfino dell’abate di Cluny, san Maiolo, che ritornava da Roma. Solo il coinvolgimento anche emotivo di tutta la cristianità e alcune vigorose campagne belliche riuscirono a cacciare i saraceni dai loro rifugi e a liberare i passi di accesso all’Italia.

Eclissato anche per questa ragione dai percorsi che conducevano a Gerusalemme e a Compostela, il pellegrinaggio a Roma riprese nuovo vigore nel 1300, quando papa Bonifacio VIII istituì un anno giubilare sottolineato e celebrato da grandi solennità.

Il 22 febbraio 1300 (giorno della festa della cattedra di San Pietro) viene dunque inaugurato il primo giubileo della storia. Per lucrare le indulgenze, i pellegrini dovevano visitare per 15 volte le due basiliche di Pietro e Paolo, mentre i romani dovevano fare questo percorso per ben 30 volte.

L’iniziativa di papa Bonifacio ebbe subito profonda risonanza, come attesta una testimonianza proveniente dal Delfinato (l’antica provincia francese corrispondente agli attuali dipartimenti dell’Isère, della Drôme, delle Hautes-Alpes compresa l’alta Valle di Susa in Italia) e precisamente nel villaggio di La-Chappelle-du-Bard, sperduto in una valle della catena delle Belledonne: nel Cartulario della Certosa di Val Saint-Hugues si racconta di un devoto parrocchiano che proprio nel 1300 si mise in viaggio per Roma al fine di acquistare l’indulgenza plenaria con le grazie annesse.

Dopo il primo, la periodicità degli anni giubilari fu fissata a cento anni, ma l’intervallo fu progressivamente ridotto fino a raggiungere gli attuali venticinque. Senza contare i giubilei straordinari. Come quello della Misericordia voluto da papa Bergoglio.

r parte dedicate al culto della Vergine e perciò dette anche “madonnelle”. Il numero, la varietà e la ricchezza decorativa colpivano i viaggiatori che spesso ne hanno tramandato la memoria. Dovettero essere a migliaia prima della Repubblica giacobina di fine Settecento se, ancora nel 1853, dopo molte distruzioni, se ne inventariavano ben 1.543.

r parte dedicate al culto della Vergine e perciò dette anche “madonnelle”. Il numero, la varietà e la ricchezza decorativa colpivano i viaggiatori che spesso ne hanno tramandato la memoria. Dovettero essere a migliaia prima della Repubblica giacobina di fine Settecento se, ancora nel 1853, dopo molte distruzioni, se ne inventariavano ben 1.543.