prima pagina

-

Cross The Streets al MACRO

17 Ottobre 2017 by Ornella Massa

-

Piranesi: la fabbrica dell’utopia

24 Settembre 2017 by Ornella Massa

Quando Goethe arriva a Roma in incognito nel novembre 1786 inizia a tenere un diario, un taccuino di appunti. Proprio il 1 novembre scrive:

Giovan Battista Piranesi in un ritratto postumo

“Si, sono arrivato finalmente in questa capitale del mondo! […] Eccomi ora a Roma, tranquillo, e, a quanto sembra, acquietato per tutta la vita. Poter contemplare con i propri occhi tutto un complesso, del quale già si conoscevano interiormente ed esteriormente i particolari, è direi quasi come incominciare una vita nuova. Tutti i sogni della mia giovinezza ora li vedo vivi; le prime incisioni di cui mi ricordo (mio padre aveva collocato in un’anticamera le vedute di Roma), ora le vedo nella realtà, e tutto ciò che da tempo conoscevo in fatto di quadri e disegni, di rami o di incisioni in legno, di gessi o di sugheri, tutto ora mi sta raccolto innanzi agli occhi e dovunque io vada, trovo un’antica conoscenza in un mondo forestiero. Tutto è come immaginavo, e tutto è nuovo. [….]”

In queste poche righe si può leggere un riassunto di tutto ciò che Piranesi era riuscito a mettere in campo nel suo breve periodo di attività. Breve perché Giovan Battista Piranesi muore a 58 anni, nel 1778, e la parabola di questo visionario architetto si era già compiuta da otto anni quando Goethe arriva a Roma.

Goethe ci dice che sentì l’irresistibile necessità di venire a Roma, e quindi a Napoli, e di compiere quello che era chiamato il Grand Tour, quasi costretto dalla visione, che dobbiamo immaginare quotidiana, delle incisioni di Roma che il padre aveva collocato in un’anticamera e sotto il continuo stimolo di quelle che ovunque andasse, nelle case borghesi e nobili dell’epoca, certamente aveva modo di vedere.

Un gabinetto per le stampe a Blickling Hall

Le immagini di Roma, e non solo, che Piranesi incisore aveva creato, infatti, erano oggetto di collezionismo e intere camere erano arredate con esse. Le incisioni, tutte di grande formato, acquistate per comodità in fogli sciolti venivano poi raccolte in album, da sfogliare e commentare insieme agli amici nelle lunghe serate dell’inverno del Nord.

Ma queste immagini avevano anche un potere che Goethe ben descrive: inducevano quelli che le osservavano ad intraprendere il Viaggio, venire a Roma, per vedere con i propri occhi e vivere in prima persona quell’esperienza, di sentimento ed emozione, che già la visione dell’incisione aveva iniziato.

Piranesi è quindi l’inventore e il motore principale del Grand Tour della seconda metà del Settecento, ma non solo. E’ anche l’inventore di una nuova visione di Roma, e non solo della Città Eterna, e delle rovine archeologiche tanto che, come scrive Goethe,“tutto è come immaginavo, e tutto è nuovo”. L’antico che improvvisamente assume un valore moderno. L’antico così ben conosciuto, perché visto più volte su libri e quadri, che improvvisamente diviene nuovo.

Colpisce nelle parole di Goethe l’assenza dell’esplicito riferimento a Piranesi eppure in città, nel 1786, esisteva ancora la bottega del grande artista ereditata dai suoi figli, di cui Francesco era anche molto noto.

Questo fa comprendere come Piranesi fosse stato un lucido visionario sempre un passo avanti agli altri, per questo scarsamente compreso e accettato a Roma dai suoi colleghi e dagli altri intellettuali.

La Piramide Cestia – Piranesi

Un arista profondamente neoclassico ed illuminista nel rigore della misura e del rilevamento dei dati, che impedirà, insieme ad altri architetti dell’epoca l’evoluzione della Roma barocca in Roma rococò, indirizzandola fortemente verso il neoclassicismo, ma che, contemporaneamente, darà vita ad un immaginario assolutamente romantico, molto tempo prima forse del romanticismo stesso, che cambierà profondamente stili di vita e mode soprattutto del Nord Europa e in particolare nella lontana Inghilterra. Sulla scorta delle immagini di Piranesi, ad esempio, diventerà di moda il giardino romantico all’inglese, che conviveva o che addirittura soppiantava il giardino neoclassico nelle bellissime dimore sparse nella campagna inglese.

L’invidia dei colleghi e degli altri intellettuali del tempo, che non gli perdonavano la verve perennemente polemica, fece circolare il sospetto, dopo la sua morte, che le sue competenze in termini di architettura e di archeologia non fossero poi un gran che. In fondo come architetto Piranesi aveva realizzato una sola opera, che è quel piccolo gioiello di Santa Maria del Priorato sull’Aventino. Ma i suoi detrattori tacevano sulle influenze determinanti che Piranesi aveva avuto, ad esempio, sugli architetti inglesi che presso di lui si erano formati e che una volta tornati in patria avevano realizzato opere dal carattere e dall’impianto decisamente piranesiano.

Si taceva sul fatto che Piranesi aveva inventato il “pastiche” ovvero la rielaborazione del reperto archeologico per dare vita ad una nuova opera che aveva elementi antichi ed elementi moderni in contemporanea. Di pastiche vivranno il Cavaceppi e Vincenzo Pacetti, che impareranno entrambi il mestiere proprio da Piranesi, prima di lavorare alle dipendenze dalle famiglie Borghese e Torlonia.

Via Appia e Via Ardeatina da Le Antichità Romane – Piranesi

Il mercato dei pastiche che dalla bottega di Piranesi s’irradiava verso il Nord Europa era fiorentissimo e aveva sostituito completamente il mercato di arte antica che ormai si era ristretto al massimo da quando era stato inaugurato il Museo Pio Clementino e l’esportazione dei pezzi antichi, veri e propri, era diventata operazione complessa se non proprio impossibile.

Piranesi sarà anche tra i primi a prestare attenzione agli arredi e ai complementi di arredo che gli scavi archeologici effettuati con un nuovo rigore scientifico stavano portando alla luce. Anche questo aspetto dell’antico verrà indagato con fare illuministico e la conoscenza minuziosa permetterà la creazione di elementi di arredo che di nuovo verranno collocati soprattutto sul mercato inglese.

Alla morte di Piranesi i detrattori riusciranno nel tempo a far perdere le tracce di quest’artista quasi completamente, ma la sua lezione decorativa e artistica riemergerà rivelando il suo potere immaginifico.

Uno dei riscopritori di Piranesi sarà ad esempio Escher, che collezionerà incisioni piranesiane durante la sua permanenza in Italia, che vedrà la fine con l’emanazione delle leggi razziali fasciste, e le userà come fonte d’ispirazione per i suoi intricati disegni. E come non vedere il segno di Piranesi nelle porcellane che Gio Ponti negli Anni Venti del Novecento creerà per Richard Ginori, e come non riconoscere la fascinazione di Marguerite Youcenar per le sue incisioni, tale che la scrittrice acquistò alcune tavole del grande incisore. E ancora, come non vedere l’influsso della visione immaginifica piranesiana nel mondo del fumetto dalla Gotham city degli anni Quaranta del Novecento alle più recenti gothic novel o in alcune delle tavole di Moebius o in alcuni film da Metropolis di Friz Lang al Castello Nel Cielo di Miyazaki.

Casa Degli Efebi – Gio Ponti per Richard Ginori 1924/1925

Tutte queste sfaccettature della personalità di Piranesi emergono chiare e prepotenti visitando la mostra che Palazzo Baschi gli dedica.

Attraversando le sale e ammirando le tavole certamente emerge il Piranesi incisore e dalle numerose acqueforti esposte si può cogliere il suo personale sentimento, la grande emozione che provava quando traduceva in immagine fissa quella che per lui era architettura vivente. Ma non si può non cogliere il particolarissimo punto di vista di Piranesi che attraverso l’uso di tagli prospettici arditi o magnificazioni opportune delle dimensioni riesce a dare dei luoghi più noti di Roma, tante volte riprodotti, una visione nuovissima, dirompente e mai uguale a se stessa. Ma emerge pure il Piranesi archeologo, l’architetto, il creatore di moda di arredamento, oggi diremmo designer, il fervente polemista che con rigore tecnico e scientifico discute con competenza questioni archeologiche con le voci più autorevoli del tempo.Roma, 24 settembre 2017

-

Al MACRO: Cross the Streets

22 Luglio 2017 by Ornella Massa

La “street art”, in tutte le sue molteplici declinazioni graffitismo, muralismo, writing, è certamente uno dei fenomeni artistici contemporanei più interessanti ed innovativi, ed è anche una delle forme d’arte contemporanea che ha influenzato e sta influenzando diversi aspetti della società.

Dipinti – Grotte di Lescaux

La street art, intesa sempre nel senso più ampio del termine, è un fenomeno contemporanea- mente nuovo ed antichissimo.

Antichissimo poiché l’uomo, di fatto, da sempre disegna e scrive sui muri rispondendo in questa maniera ad un bisogno insopprimibile di esprimere le proprie istanze, i propri sentimenti, le proprie paure, le proprie vittorie, come i sogni e le sconfitte, in piena libertà, e di condividerle con gli altri membri del gruppo. Si disegna e si dipinge sul muro quasi subito nella comparsa dell’uomo sulla Terra. I dipinti sulle pareti delle grotte di Lascaux in Francia risalgono al Paleolitico superiore, ovvero a 17500 anni fa circa.

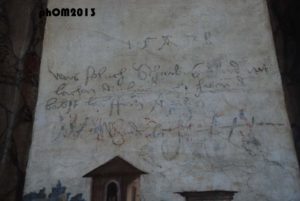

Il disegno e la pittura, come forme immediate di comunicazione, sono seguite dopo molti anni dallo scrivere sul muro. Scrivere presuppone l’elaborazione di un segno grafico, un alfabeto, e la scrittura cuneiforme più antica risale a circa 3400 anni fa, ma scrivere, presuppone che ci sia qualcuno che sa scrivere e qualcuno che sa leggere, abilità che si diffonderanno molto lentamente nelle società umane. Però, nel momento in cui l’uomo impara a scrivere, lo fa su qualsiasi superficie: sulla cera, sulla terracotta, sul papiro ma anche sui muri delle città, si pensi alle scritte sui muri delle vie nella città antica di Pompei, su quelli dei luoghi sacri, ad esempio le scritte ricordo dei pellegrini che andavano alla Scala Santa a Roma, o su quelli di abitazioni private per affermare la propria supremazia, si pensi alle scritte che i Lanzichenecchi lasciarono sui muri della Sala delle Prospettive a Villa Farnesina dopo il sacco di Roma del 1527.

Scritte dei Lanzichenecchi – Sala delle Prospettive – Villa Farnesina

Sotto questo punto di vista quindi la street art è un fenomeno antico. Ed anche il suo portato politico e sociale, di rivendicazione di lotte o di autodeterminazione sono aspetti connaturati con questa forma di arte, si pensi in questo senso al muralismo messicano di Diego Rivera negli anni Venti del Novecento, al suo ruolo nell’esprimere l’identità del popolo messicano, le sue lotte e le critiche ad un capitalismo nascente.

La “street art” è però anche fenomeno nuovo perché, nelle modalità in cui si è attuata in questi anni, ha assunto il valore di vera e propria controcultura, mezzo espressivo complesso scelto dalle periferie del mondo per ritornare ad essere visibili. Mezzo espressivo complesso non solo perché si manifesta essa stessa in varie forme e modalità, ma perché di questa controcultura fa parte una nuova maniera di fare musica, il rap, una nuova maniera di ballare, l’hip hop, una nuova o almeno diversa maniera di vestire, nuovi fumetti, nuove letterature, nuove maniere di intendere la società e la socialità.

Banalizzando si potrebbe dire che questa controcultura compare quando le marginalità urbane scelgono la creatività in alternativa alla criminalità.

Il mix è chiaramente esplosivo: desiderio di emergere, di tornare a essere visibili, di riappropiarsi di un se stessi e arte sono due motori potentissimi e come tutti i fenomeni dirompenti creano inizialmente disagio e incomprensione, e tanti sono stati i tentativi di normalizzazione di questa controcultura, ma alla fine è stata proprio questa controcultura a entrare in maniera pervasiva nella vita quotidiana fluendo nelle strade, che diventano musei, e arrivando nella vita quotidiana.

Pubblicità – Herbert Baglione come fondo

Tutta la società ne resta in qualche misura “contaminata” negli aspetti più quotidiani e comuni, maniere di vestire, musica da ascoltare, maniera di ballare e di stare insieme, a effetti più sottili e più difficili da evidenziare. Si pensi ad esempio a quanto dell’arte urbana, nella sua accezione più ampia, sia tracimata nel mondo della pubblicità, dall’uso dei muri dipinti quali sfondi per campagne pubblicitarie o dall’uso del così detto “whole car”, ovvero la scelta di avvolgere con una campagna pubblicitaria interi autobus o tram o vagoni ferroviari, modalità letteralmente inventata da quei writer che iniziarono a dipingere interi vagoni ferroviari o interi treni per aumentare la loro visibilità anche nel mondo del writing oltre che per colpire e saturare l’occhio del passante/spettatore/oggetto dell’opera viaggiante.

E se nella pratica dell’arte di strada la strada diviene museo, e il pezzo dipinto nel bene e nel male è a disposizione di tutti, a fruizione libera, sempre più spesso si cerca di invertire il concetto e di far si che il museo divenga una strada.

Un “whole car” pubblicitario

In questo tentativo, per altro dichiarato dall’allestimento, si pone la mostra “Cross The Streets” al MACRO di Via Nizza; una mostra complessa e semplice allo stesso tempo, e che forse anche in questo mix riesce a interpretare l’essenza di questa forma di arte, anche se il limite di non essere in strada si percepisce nettissimo.

D’altra parte il MACRO non è nuovo a questo tipo di esperienze e contaminazioni, essendo una realtà che si pone spesso quale ponte tra l’esterno e l’interno, tra la strada e il museo, avendo ospitato in passato la mostra dei bozzetti per l’opera di Kentridge “Triumphs and Laments” e ospitando stabilmente interventi di Ozmo, Bros e Sten&Lex.

“Cross The Streets” si articola in sezioni diverse che vogliono dare una visione più completa possibile del fenomeno dell’arte urbana declinata nel maggior numero possibile di tipologie.

La prima sezione s’intitola “Street Art Stories”, e cerca di raccogliere storie diverse che la strada racconta e mostrare la realtà di queste storie in particolare il fatto che non tutte sono a lieto fine. Non è a lieto fine la storia dei muri dipinti a Roma da Keith Haring, in due momenti diversi, negli anni che vanno dal 1984 al 1986. Due opere realizzate ed entrambe rimosse, come spesso avveniva ed avviene ancora, anche se più raramente, e di cui in mostra è possibile vedere la documentazione fotografica. Parzialmente a lieto fine è la storia dei mosaici dell’artista francese Invader che letteralmente invase Roma nel 2010, mosaici che sono stati parzialmente rimossi, alcuni per motivi di collezionismo, altri invece sono ancora in opera.

Iron will – JB Rock – MACRO Cross the Streets

Ma in questa sezione è possibile vedere opere di Shepard Fairey aka Obey the Giant e di Ron English tra i più noti artisti della scena statunitense, insieme a quelli di JB Rock, Diamond, Lucamaleonte artisti romani le cui opere possono essere viste frequentemente sui muri della città di Roma, che realizzano per “Cross The Streets” delle opere “site specific” che sebbene siano ristrette nelle ampie sale del MACRO sembrano riuscire a respirare della stessa aria che respirerebbero in strada.

Muoversi in questa sezione crea uno strano effetto straniante poiché si passa attraverso momenti artistici completamente diversi, non solo per tecnica utilizzata, ma anche per stili e portati e mondi e microcosmi, realtà diverse che si intrecciano e che stimolano suggestioni e riflessioni molteplici, bellissima e sotto certi punti di vista struggente l’opera di ROA, non senza strappare più di un sorriso per la sottile ironia che pervade alcune delle opere esposte.

“Writing a Roma, 1979 – 2017” è una sezione della mostra che ricostruisce attraverso una documentazione ampia e articolata la storia del writing romano. In un interessante e originale allestimento si possono vedere foto di pezzi realizzati su muri o treni nel corso degli anni, alcuni pezzi realizzati sul muro del MACRO e soprattutto gli sketch book su cui i diversi pezzi prendono vita per la prima volta, quale importante testimonianza della continua elaborazione artistica e grafica con cui il writer evolve la sua persona e la presenta poi in strada. I nomi qui sono quelli di personalità davvero importanti della scena del writing romano: Napal, Brus, Imos, Pax Paloscia tra gli altri e le crew TRV e WHY Style.

Una parte importante di questa sezione è il ritrovamento del materiale esposto a Roma, e per la prima volta in Europa, nel 1979 da parte di due writer newyorkesi, Lee Quinones e Fab 5 Freddy, e messo nuovamente a disposizione del pubblico.

The Beginning – Lee Quinones – MACRO Cross the Streets

Nell’ambito di questa sezione c’è anche una sorta di esperimento emozionale, il tentativo di comunicare al visitatore non solo la componente più artistica di un pezzo, ma anche quello che accade quando il pezzo viene realizzato: la ricerca del muro, o del treno, l’emozione della violazione di un luogo “proibito”, l’adrenalina che sale mentre il tutto accade, la necessità di fuggire quando scoperti nella notte. L’insieme dei bozzetti esposti e le sollecitazioni emotive fornite dalle installazioni costituiscono un’opportunità forse unica per capire perché il writing non può essere banalmente liquidato come vandalismo.

Questa sezione risulta nel suo complesso quella più vicina al cuore di ciò che l’intera mostra vuole raccontare.

“Milestones” è la terza sezione della mostra, forse quella più autoreferenziale e sotto certi punti di vista meno coinvolgente per il visitatore, dove si cerca di fare una sorta di breve riassunto degli eventi imprescindibili per questo movimento dalle mostre degli primi anni 2000, alla nascita dell’”Outdoor Festival” al progetto “Izastikup”, solo per fare alcuni esempi.Roma, 22 luglio 2017

-

Da Caravaggio a Bernini. Capolavori del Seicento italiano nelle Collezioni Reali di Spagna

2 Luglio 2017 by Ornella Massa

Filippo IV d’Asburgo, detto anche Filippo il Grande, fu re di Spagna dal 1621 fino al 1665, anno della sua morte, ma fu anche sovrano dei Paesi Bassi spagnoli, del Portogallo e di Algarve fino al 1640.

Filippo IV – Diego Velasquez

In realtà sotto questo titolo di re di Spagna, Filippo IV nascondeva molte altri titoli. Egli, infatti, era anche: re di Napoli, re di Sicilia, re di Sardegna e duca di Milano, il che spiega, almeno in parte, la relazione strettissima esistente tra Filippo IV medesimo e molti degli stati europei, ed in particolare l’Italia.

In Italia la relazione si espandeva ufficialmente su territori molto estesi come il Regno delle Due Sicilie e Milano, ma anche attraverso influenze più mediate e velate come quello sul Principato di Piombino, che attraverso Nicolò I Ludovisi metteva di fatto il Principato sotto l’influenza del regno di Filippo IV.

La relazione con l’Italia fu quindi strettissima e questa si esplicò non solo attraverso relazioni politiche ma anche attraverso relazioni culturali che legarono in modo particolare la monarchia spagnola all’Italia del Seicento.

La relazione culturale scaturiva dal fatto che Filippo IV fu anche un grandissimo mecenate e collezionista d’arte, e inviò a Roma insieme a Rubens anche Diego Velasquez, di cui di fatto era il patrono, in almeno due occasioni, tra il 1629 e il 1631 e poi tra il 1648 e il 1651, con il compito di acquistare opere per la decorazione dell’Alcazar, del Buen Retiro di Madrid e di altri palazzi reali.

L’opera di collezionismo svolta da Filippo IV verso l’Italia, si avvalse anche di altri uomini di cultura quali il legato papale Francesco Barberini e dei suoi viceré e ambasciatori quali Manuel de Acevedo y Zuniga, che era ambasciatore a Roma, o Antonio Alvarez de Toledo y Beaumont che era ambasciatore a Napoli.

Grazie all’attività di Filippo IV e dei suoi collaboratori e intermediari durante il suo regno, e poi anche durante il regno del suo successore, Carlo II, affluirono nella Collezione Reale opere che provenivano dai più vivaci centri artistici italiani del Seicento quali Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Milano.

La tunica di Giuseppe – Diego Velasquez

E’ questo il motivo per cui troviamo oggi nella collezione del Patrimonio Nacional, donazione che la Corona Reale, nella persona di Isabella II, ha fatto nel 1885 allo Stato spagnolo ovvero al popolo spagnolo, le opere non solo di tutti i più grandi artisti del barocco italiano, quali Caravaggio, Bernini, Guido Reni, Carracci, Giambologna, Algardi, ma anche artisti minori e soprattutto quel gruppo di artisti un po’ speciali del barocco italiano che si formarono, vissero ed oprarono a Napoli, tra i quali si possono ricordare Massimo Stanzione, Luca Giordano, Andrea Vaccaro, Micco Spadaro e l’artista spagnolo di nascita, ma che potremmo definire napoletano per tutta la vita, Jusepe de Ribera.

La mostra dal titolo “Da Caravaggio a Bernini, Capolavori del Seicento italiano nelle Collezioni Reali di Spagna” delle Scuderie del Quirinale, presenta al pubblico una collezione di opere che normalmente sono difficilmente visibili al pubblico, anche spagnolo, a causa della loro particolare collocazione.

La mostra diventa anche un’occasione unica per ammirare alcune opere credute a lungo diperse o erroneamente attribuite nel corso dei secoli e che sono state restaurate per l’occasione.

Tra le opere esposte alcune sono di grande fascino quali il Crocefisso del Bernini,

Crocefisso – Gianlorenzo Bernini

commissionato per il Monastero di San Lorenzo all’Escorial, esposto per pochissimi anni e sostituito da quello di Domenico Guidi allievo dell’Algardi. Crocefisso a lungo ritenuto copia di bottega e solo recentemente attribuito con certezza al Bernini.

O ancora il modello della Fontana dei Quattro Fiumi, sempre del Bernini, probabilmente inviata a Filippo IV per motivi diplomatici, proprio da Nicolò I Ludovisi principe di Piombino, che aveva anche fatto da mediatore tra Bernini ed Innocenzo X, deciso in un primo tempo a non servirsi dell’artista troppo legato al suo predecessore Urbano VIII.

Un regalo del genere può forse apparire strano, ma bisogna considerare che, al di là dell’implicito valore pubblico e primario di approvvigionamento idrico della città, la realizzazione della Fontana dei Quattro Fiumi aveva un preciso significato politico che Innocenzo X Pamphilj voleva sottolineare e sancire. Detto significato politico fu ed è in definitiva riassunto dalla scelta di porre in cima all’obelisco della fontana la colomba con il ramo di ulivo nel becco. Colomba che è scelta non solo perché essa è nel simbolo araldico di Innocenzo X ma, soprattutto, perché il papa si sentiva attore principale se non unico della ritrovata pace in Europa durante il suo pontificato.

Durante il pontificato di Innocenzo X fu infatti firmata la pace di Vestfalia, che segnava la risoluzione della guerra dei Trent’Anni, guerra durante la quale il regno di Filippo IV si era particolarmente esteso. La colomba posta in alto sull’obelisco, si erge sui quattro spigoli di esso riunificandoli, e poiché su ogni spigolo di fatto c’è uno dei Continenti allora conosciuti, il messaggio era ed è che il papa aveva operato per l’unità e l’armonia dell’intera Terra.

Oltre opere che sono portate per la prima volta all’attenzione del grande pubblico la mostra permette di guardare e conoscere un ampio gruppo di artisti che costituiscono il fulcro del barocco napoletano. Massimo Stanzione, Mattia Preti, Luca Giordano, Andrea Vaccaro, Micco Spadaro e Jusepe de Ribera, spagnolo di nascita ma napoletano per la vita, furono artisti che ebbero modo di confrontarsi direttamente o indirettamente con Caravaggio, che fecero propria la sua lezione sulla luce, sulla bellezza, sulla rappresentazione del vero e la reinterpretarono in alcuni casi facendo emergere una sorta di anima nera che probabilmente Caravaggio non aveva avuto il tempo o il coraggio di far emergere.

San Gerolamo penitente – Jusepe de Ribera

Nascono così i dipinti dei tanti Santi eremiti di Jusepe de Ribera: per lo più anziani dalla magrezza esasperata di cui dovevano essere piene le strade dei Quartieri Spagnoli dove lo Spagnoletto, soprannome dovuto alla bassa statura del de Ribera, visse praticamente tutta la vita.

Ma la rappresentazione dei fatti, anche quando questi sono tratti dalla Bibbia, solo attraverso le emozioni ed i sentimenti come nel Luca Giordano de L’asina di Balaam, non può bastare e tante sono le innovazioni e le reinterpretazioni che i pittori napoletani introducono allontanandosi da quel caravaggismo un po’ di maniera che era stato in qualche modo cristallizzato da Bartolomeo Manfredi. Così un dipinto che arriva alla fine di quel seicento barocco, come la Cattura di Cristo di Luca Giordano, è forse il dipinto che più si allontana dalla lezione di Caravaggio, pur rimanendo saldamente legato alla lezione di Bernini.Roma, 2 luglio 2017