Piazza Santa Maria in Trastevere. Si ringrazia “Roma Ieri e Oggi”.

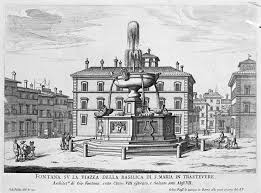

Piazza Santa Maria in Trastevere è stato l’unico vero centro dell’antico Trastevere e ne è anche oggi il punto più suggestivo, dominato dalla basilica, dall’armonioso, attiguo palazzo seicentesco e da edifici che accompagnano con equilibrio gli aspetti monumentali. Al centro è la fontana che sembra ricordare l’antico càntaro dell’atrio che doveva precedere la basilica e che è stata costruita con vasca ottagonale da Carlo Fontana nel 1692.

La storia della fontana è però assai antica. La tradizione vuole infatti che sia stata la prima fontana di Roma costruita per volere di Augusto nel I secolo avanti Cristo, alimentata dall’acqua Alsenita e spostata in questa piazza, ma posizionata all’estremità opposta rispetto alla chiesa, da Nicolò V per il Giubileo del 1450.

Come tutte le fontane romane però anche questa subiva una continua usura e quindi fu più e più volte rifatta. Nel 1498 da Bramante per volere del

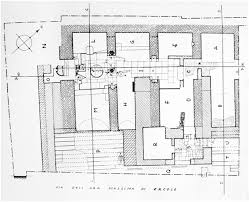

Piazza Santa Maria in Trastevere nella pianta di Roma di Pietro Il Massaio del 1571

cardinale spagnolo Giovanni Lopez che fu ordinato da Alessandro VI, che facendo dell’ironia sul proprio cognome fece apporre sulla fontana un’iscrizione in latino, che in italiano recita così: “Se l’acqua che cade col blando mormorio ti concilia il sonno e forma tremuli laghetti; se bevi limpidi sorsi e ti lavi, devi ringraziare il Lupo che ha rifatto la fonte. Considerando quindi il suo interessamento, o Romolo, dimmi la verità: questo Lupo ti è forse meno padre di quanto non ti fu madre la lupa?“.

Nel 1591 fu la volta di una nuova trasformazione: la fontana venne alimentata dall’acquedotto Felice e quindi divenne una vera e propria fontana pubblica, con acqua che era buona per abbeverare uomini e animali.

Fu Bernini che nel 1658 si occupò di nuovo del suo rifacimento, la spostò nella posizione attuale e la collegò all’acquedotto dell’acqua Paola che proveniva dal Fontanone sul Gianicolo.

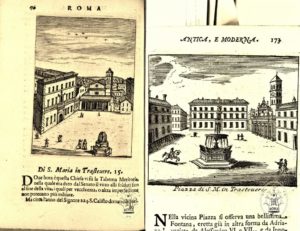

Un testo del 1600 dove si vede chiaramente la posizione originaria della fontana.

Ma anche la fontana del Bernini non durò molti anni se è vero che di nuovo Carlo Fontana nel 1692 la ebbe a rifarla per aumentarne la capacità. Tra i suoi interventi la sostituzione delle conchiglie berniniane che divennero così più grandi e furono disposte in posizione eretta. Ma la fontana che ammiriamo oggi non è quella imponente di Carlo Fontana, ma ciò che ne resta dopo un restauro di fine Ottocento.

Ponendosi nella piazza di Santa Maia in Trastevere risulta ben chiara l’antica topografia di questa parte del rione e l’assoluta centralità che vi ebbe la piazza stessa, collocata nel punto di convergenza delle tre strade importanti del rione: le due sistemate ai primi del cinquecento da Giulio II, via della Lungaretta e via della Scala, in prosecuzione di via della Lungara, e il seicentesco rettilineo di Paolo V, la via di San Francesco a Ripa.

Nella gerarchia delle chiese romane, Santa Maria in Trastevere occupa un

La fontana di Carlo Fontana.

posto di primo piano, venendo subito dopo le quattro basiliche maggiori, San Pietro, San Paolo, San Giovanni e Santa Maria Maggiore per la sua antichità. Essa fu anche tra le prime a essere dedicata alla Madonna, insieme a Santa Maria Antiqua tra Foro Romano e Palatino e Santa Maria Maggiore. Inoltre Santa Maria in Trastevere fu la prima a essere insignita del privilegio di “basilica minore” ed è quella che più frequentemente, in certi anni giubilari tormentati da calamità e pestilenze, veniva sostituita alla lontana San Paolo fuori le Mure sulla via Ostiense nelle visite d’obbligo dei pellegrini.

Secondo la tradizione, la chiesa sarebbe stata fondata da papa Callisto I tra il 217 e il 222 e sarebbe stata completata da Giulio I nel 352. Nel nono secolo Gregorio IV compì altri lavori per depositarvi corpi di santi tratti dalle catacombe esposte ai colpi di mano dei Musulmani. Ma radicale e decisivo per le sorti della basilica fu il rifacimento totale nel secolo XII, avviato da Innocenzo II e completato da Eugenio III, il quale costruì, in ultimo, il

Particolare di una delle conchiglie della fontana di Carlo Fontana.

campanile, che può essere datato tra il 1145 e il 1153. Rifacimento che venne effettuato utilizzando quasi esclusivamente i travertini e i marmi delle terme di Caracalla.

Altri lavori vennero eseguiti nel 1584 a cura del cardinale Marco Sitico Altemps, mentre nel 1617 venne rifatto il soffitto della chiesa medesima e, per tutto il secolo, si lavorò alla costruzione delle cappelle barocche. Nel 1702, su progetto di Carlo Fontana, venne creato il protiro. Notevoli altri lavori vennero eseguiti da Virginio Vespignani sotto Pio IX.

Nella preistoria della basilica sta un fatto straordinario che non dovrebbe essere privo di qualche obiettivo fondamento: lo zampillare dal suolo di una fonte di olio minerale che, in seguito, sarebbe stata considerata preannuncio e simbolo dell’avvento dell’era cristiana. Il luogo della “fons olei” è oggi indicato da un gradino del presbiterio.

Nella facciata, che risulta il centro focale della bella piazza raccolta, quasi come un antico atrio, attorno alla basilica, si nota in modo particolare la

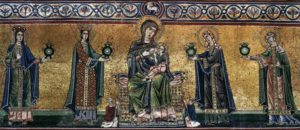

Particolare del mosaico della facciata: Maria in trono che allatta il Bambino.

scintillante fascia dei mosaici, forse risalenti al XIII secolo e probabilmente restaurati da Pietro Cavallini. Poi lo sguardo ascende verso l’alto dello snello campanile romanico dove splende in piccolo tabernacolo il mosaico della Vergine con il Bambino. A coronamento del campanile c’è una campana esterna, mentre più in basso si trova un grande orologio.

Il portico con cinque cancelli è coronato da una balaustra con statue, e contiene un denso lapidario cristiano e avanzi marmorei della più antica chiesa.

L’interno, di tipo basilicale, è a tre navate divise da due file di 22 colonne di granito. Altre due colonne sostengono l’arco trionfale e due coppie di minori colonne reggono gli archi terminali delle navate minori. La grande

Mosaico del catino absidale.

aula è avvolta in un’atmosfera di equilibrata, ma esaltante policromia che va dal pavimento cosmatesco ai lacunari del soffitto, fino allo sfolgorio dei mosaici dell’abside.

Il soffitto venne disegnato dal Domenichino nel 1617 del quale è anche la grande figura dell’Assunta, dipinta su rame, che si trova al centro del complesso lavoro di intaglio, di dorature e di pittura. I mosaici absidali sono su tre fasce: in basso, tra scene dipinte del Cinquecento, domina un riquadro del Cavallini con la “Madonna e i Santi”; al di sopra sono le scene della vita della Vergine Maria dello stesso autore; più in alto sono i mosaici del XII secolo con scene simboliche nel semicatino e figure di profeti nel frontone.

Nel presbiterio, dominato dal cinquecentesco soffitto a cassettoni, si notano il ciborio su colonne di porfido, rifatto dal Vespignani, plutei e candelabro pasquale dei Cosmati.

Cappella Altemps. La volta.

In una piccola nicchia in fondo alla navata destra sono conservati alcuni strumenti di morte e di tortura utilizzati per numerosi martiri: catene, pesi di ferro e pietre. Secondo la leggenda tra questi strumenti di tortura ci sarebbero anche le catene e i pesi che furono legati al collo di San Callisto quando questi fu gettato nel pozzo per annegarlo. Il pozzo teatro del martirio è invece conservato nella vicina chiesa di San Callisto.

A fianco dell’abside e nel transetto ci sono interessanti monumenti funebri di varie epoche: da notare quello Armellini nel transetto di destra e, in quello di sinistra, un altare gotico e i due monumenti laterali.

Fra le cappelle, risaltano quella Altemps, sulla sinistra dell’abside, progettata da Martino Longhi e coperta di stucchi e dipinti, e quella D’Avila di Antonio Gherardi risalente al 1680, improntata a una architettura particolarmente fantasiosa per i giochi prospettici e illusionistici che portano il borrominismo alle estreme conseguenze.

Si notano ancora nella chiesa un crocefisso ligneo dei primi del Quattrocento, un ciborio di Mino del Reame e il sepolcro dall’autore della chiesa medievale Innocenzo II, le cui spoglie vennero qui fatte trasferire dal Laterano all’epoca di Pio IX. La cappella del battistero è di Filippo Raguzzini.

Roma, 23 febbraio 2020

nell’amore per i classici del passato – in mostra i film dei giganti del western, da John Ford ad Anthony Mann – e rivelano un gusto per l’architettura e l’arte figurativa che ritroviamo nella costruzione delle scenografie e delle inquadrature, dai campi lunghi dei paesaggi metafisici suggeriti da De Chirico, all’esplicita citazione dell’opera “Love” di Robert Indiana, straordinario simbolo, in “C’era una volta in America”, di un inequivocabile salto in un’epoca nuova.

nell’amore per i classici del passato – in mostra i film dei giganti del western, da John Ford ad Anthony Mann – e rivelano un gusto per l’architettura e l’arte figurativa che ritroviamo nella costruzione delle scenografie e delle inquadrature, dai campi lunghi dei paesaggi metafisici suggeriti da De Chirico, all’esplicita citazione dell’opera “Love” di Robert Indiana, straordinario simbolo, in “C’era una volta in America”, di un inequivocabile salto in un’epoca nuova.