Nerone Claudio Cesare Augusto Germanico fu il quinto imperatore della dinastia giulio-claudia. Successe al padre adottivo Claudio nel 54 e governò circa quattordici anni, fino al suicidio, avvenuto all’età di 30 anni.

Nerone a Baia – Jan Styka

Divenuto imperatore a 17 anni, sua madre Agrippina lo affidò agli esponenti più influenti dei circoli dell’Urbe: la milizia pretoriana, rappresentata dal prefetto del pretorio Burro, ed il Senato, nella persona di Seneca, il maggiore pensatore di quello stoicismo che costituiva l’ideologia per eccellenza dell’aristocrazia ostile al dispotismo. I primi anni di impero di Nerone furono pertanto contraddistinti da un netto ritorno alla collaborazione col Senato e alla prevalenza degli interessi e dei punti di vista della nobilitas. D’altra parte, lo stesso Seneca non era nativo dell’Italia ma della provincia della Spagna, e la sua filosofia non era originaria di Roma, ma del mondo greco-ellenistico. Anche l’educazione di Nerone, dunque, fu tutta imbevuta di cultura greca, né tardò molto che il discepolo andasse ben oltre il suo maestro, accendendosi di una morbosa infatuazione appunto per gli ideali dell’ellenismo greco-orientale. Il fantasma della monarchia greco-orientale, che già aveva suggestionato la mente di quel Caligola, di cui Nerone era nipote, o di quell’Antonio, di cui tanto Caligola che Nerone erano in qualche modo discendenti, tornò dunque a rivivere, non appena il giovane imperatore si fu liberato della tutela dei maestri, assumendo direttamente il potere.

Nerone vestito da donna – Emilio Gallori

E così rinacquero le forme tipiche del dispotismo ellenistico, coi suoi deliri di grandezza, il suo sfarzo spettacoloso, destinato ad abbagliare le folle, la sua trasformazione della persona del sovrano in un Nume, salvatore del genere umano, le sue dilapidazioni a scopo demagogico. L’imperatore di Roma, tra lo scandalo dell’aristocrazia senatoria, declamava versi, si atteggiava a poeta, scendeva nel circo a farsi applaudire dalla plebaglia. Una sua riforma finanziaria, destinata ad importanti ripercussioni nella vita interna dell’Impero, abbassando il rapporto di cambio fra oro e argento, avvantaggiava notevolmente i ceti più modesti, a svantaggio dei patrimoni della nobilitas. Ma Nerone, mentre si atteggiava a benefattore dell’umanità, al modo dei Tolomei d’Egitto o dei Seleucidi di Siria, agghiacciava Roma con delitti di un’efferatezza inaudita: dall’avvelenamento del fratellastro Britannico, all’uccisione della stessa madre Agrippina e poi a quella di sua moglie Ottavia, per convolare a nuove nozze con una seconda moglie, Poppea, destinata in seguito ad essere uccisa anch’essa.

Tanto sangue spiega perché, quando nel 64 dopo Cristo gran parte di Roma andò distrutta in un incendio, la voce pubblica accusasse Nerone di avere egli stesso appiccato il fuoco all’Urbe.

Incendio di Roma – Robert Hubert

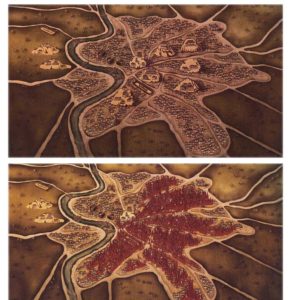

Il rovinoso incendio scoppiò la notte tra il 18 e il 19 luglio nella zona del Circo Massimo e infuriò per nove giorni complessivamente, secondo Tacito, sei secondo Svetonio, propagandosi in quasi tutta la città. Delle quattordici regiones che componevano la città, tre, la III Iside e Serapis, attuale colle Oppio, la XI Circo Massimo, e la X Palatino, furono totalmente distrutte, mentre in altre sette rimanevano solo pochi ruderi rovinati dal fuoco. Erano salve solo le regiones: I Capena, V Esquiliae, VI Alta Semita e XIV Transtiberim. I morti furono migliaia e circa duecentomila i senzatetto. Numerosi edifici pubblici e monumenti andarono distrutti, insieme a circa quattromila insulae e centotrentadue domus. Gli scavi condotti nelle aree maggiormente interessate dall’evento hanno spesso incontrato strati di cenere e materiali combusti, quali evidenti tracce dell’incendio. In particolare sono stati rinvenuti, in alcuni casi, frammenti di arredi metallici parzialmente fusi, a riprova della violenza delle fiamme e delle elevatissime temperature raggiunte. Al sesto giorno, l’incendio si sarebbe arrestato alle pendici dell’Esquilino, dove erano stati abbattuti molti edifici per fare il vuoto davanti all’avanzata delle fiamme.

Roma prima e dopo l’incendio del 64 dopo Cristo.

Tuttavia scoppiarono altri incendi in luoghi aperti e le fiamme fecero questa volta meno vittime, ma distrussero un maggior numero di edifici pubblici. Questo seconda fase dell’incendio sarebbe divampato a partire da alcuni giardini di proprietà di Tigellino, prefetto del pretorio e amico dell’imperatore: questa origine avrebbe, secondo Tacito, fatto nascere altre voci, sul desiderio dell’imperatore di distruggere la città di Roma totalmente per poter poi fondare una nuova città e darle il suo nome.Oggi è noto che dopo un vasto incendio focolai molto importanti possono covare sotto la cenere e riprendere con vigore a bruciare anche quando tutto sembra essere risolto. Non è quindi improbabile che ciò sia accaduto anche a Roma e che Tigellino non fosse consapevolmente coinvolto nella cosa.Dopo che l’incendio era divampato nuovamente e aveva distrutto altre parti della citta, visto che le voci di un coinvolgimento diretto dell’imperatore andavano rafforzandosi, Nerone scelse, per liberarsi dall’accusa, un mezzo tra il demagogico e il criminoso, egli cercò infatti nei Cristiani un capro espiatorio da offrire alla furia popolare. Questi erano ormai una comunità consistente all’interno della città e non godevano della benevolenza dei cittadini a causa del loro rifiuto a conformarsi ai riti religiosi romani. Questa differenza era talmente evidente che anche Tacito nei suoi scritti non mostra

Quo Vadis – Locandina del film del 1913.

alcuna benevolenza nei loro confronti dicendo che essi costituivano “una setta invisa a tutti per le loro nefandezze”. Il tentativo di Nerone di spostare l’attenzione da se però non sortisce grandi effetti tanto che lo stesso Tacito riporta: “ma né l’opera degli uomini, né le largizioni dell’imperatore né i sacrifici agli dei diminuiva l’infamia che l’incendio fosse stato suscitato dolosamente. Così Nerone per far tacere le voci presentò come colpevoli, e condannò con supplizi fuori dal comune coloro che per le loro fastidiose azioni erano odiati e il volgo chiamava Cristiani. Colui dal quale deriva il nome, Cristo, era stato condotto al patibolo da Ponzio Pilato sotto l’impero di Tiberio; e, repressa per il momento quella esecrabile superstizione, si espandeva non solo per la Giudea, origine di quel male, ma anche per Roma stessa, dove i mali più vergognosi convergono e vengono celebrati”. Quindi, nonostante il tentativo di trovare nei Cristiani il capro espiatorio, le voci di un coinvolgimento diretto di Nerone non si placarono.

Le fiaccole di Nerone – Hendrik Siemiradzki – Cracovia.

Le cronache, comunque, riportano che nella notte dell’incendio, Nerone, che si trovava ad Anzio, sarebbe tornato in città quando le fiamme ormai lambivano la sua residenza, che egli aveva costruito per congiungere il palazzo sul Palatino e gli Horti Maecenatis, e non sarebbe riuscito a salvarla. Si sarebbe però occupato di soccorrere i senzatetto, aprendo i monumenti e i giardini di Agrippa sul Campo Marzio, allestendovi dei baraccamenti e facendo arrivare viveri dai dintorni. Tali provvedimenti, emessi, secondo Tacito, per ottenere il favore popolare, non avrebbero tuttavia ottenuto lo scopo, a causa della diffusione di una voce, secondo la quale l’imperatore si era messo a cantare della caduta di Troia, davanti all’infuriare dell’incendio visibile da una torre, oggi scomparsa, posta negli Horti di Mecenate e, successivamente, identificata erroneamente con la Torre delle Milizie.

Secondo Tacito, prima sarebbero stati arrestati quanti confessavano e quindi, su denuncia di questi, ne sarebbero stati condannati moltissimi, ma, ritiene lo storico, l’imperatore li condannava a morte non tanto a causa per il loro coinvolgimento nell’aver causato l’incendio, quanto per il suo “odio del genere umano”.

Una martire cristiana – Hendrik Siemiradzki – Varsavia.

Tacito racconta infatti, sempre negli Annali, la maniera in cui si svolgeva la condanna dei malcapitati: “Quelli che andavano a morire erano esposti anche alle beffe. Alcuni erano coperti dalle pelli di animali e morivano dilaniati dai cani, altri erano crocifissi, altri ancora erano invece arsi vivi come se fossero torce per illuminare le tenebre, al calare del sole. Nerone si era portato quello spettacolo nei suoi giardini e inventava giochi circensi, con l’abito da auriga, incalzando in mezzo alla plebe con il suo carro. Onde sorgeva la commiserazione, sebbene verso gente colpevole e che meritava tali pene, perché era sacrificata non per utilità pubblica, ma per la ferocia di uno solo”.

Roma, 29 ottobre 2017